Kasparhauser

2014

Rivista di cultura filosofica

Monografie

Culture Desk

Ateliers

Partnership

Chi siamo

Info

|

Innatismo, invarianti e coevoluzione in Jacques Monod

di Davide Russo

9 novembre 2014

Il biochimico Jacques Monod, premio Nobel per la Medicina nel 1965 grazie ai suoi studi sulla regolazione cellulare, fu uno tra i molti autori che si rifecero alla teoria chomskiana della grammatica generativa in quello che descrisse come il suo libro di “filosofia naturale”, Il caso e la necessità (1970), al fine di descrivere le modalità con cui il linguaggio simbolico ha reso possibile per l’uomo l’evoluzione culturale. Anch’egli insiste sull’unicità di tale linguaggio nella specie umana, sulla sua irriducibilità ai mezzi di comunicazione degli animali, pur sottolineando però come tale discontinuità non sia assoluta, perché non sarebbe di nessuna utilità scientifica un’ipotesi di questo tipo. Viene quindi, in linea con molti approcci contemporanei, rifiutata una dicotomia rigida e schematica tra continuità e discontinuità, tra natura e cultura, per dischiudere un quadro generale più complesso e articolato del problema della simbolizzazione:

Avvenimento unico: i linguisti moderni hanno insistito sul fatto che il linguaggio simbolico dell’uomo non può essere assolutamente ridotto ai mezzi di comunicazione molto diversi (uditivi, tattili, visivi, ecc.) impiegati dagli animali. Tale atteggiamento è senza dubbio giustificato. Ma da questo ad affermare che, nell’evoluzione, vi è stata una discontinuità assoluta, che il linguaggio umano fin dalle origini non doveva assolutamente nulla, ad esempio, a un sistema di richiami e di avvertimenti vari come quelli che si scambiano le scimmie antropomorfe, mi sembra davvero un passo troppo lungo da compiere o comunque un’ipotesi inutile. [1]

Il punto principale è che il cervello degli altri animali, genericamente intesi e raggruppati, è infatti per Monod in grado non solo di registrare informazioni, ma anche di associarle e di restituire il risultato di tali operazioni sotto forma di una prestazione individuale. Tuttavia soltanto la forma propria del linguaggio umano consente di comunicare a un altro individuo un’associazione o una trasformazione originale, personale: “certe combinazioni creatrici, associazioni nuove, realizzate in un determinato individuo, hanno potuto essere trasmesse ad altri individui, senza più perire con lui.”[2] Infatti una dimostrazione di tale specificità è il fatto che non si conoscono linguaggi primitivi, dato che tutta la grande varietà di linguaggi propri delle diverse culture umane nel mondo possiede un identico livello di complessità e di potere comunicativo. Ed è qui, nell’evidenziare la struttura universale dei linguaggi umani, la loro sottostante organizzazione formale universale, che si inserisce in primo luogo l’influenza di Chomsky e della sua scuola innatista sul pensiero di Monod: “Secondo Chomsky, d’altronde, tutte le lingue umane presenterebbero la stessa struttura profonda, la stessa forma.” [3] Senza soffermarci sulla sua analisi delle varie fasi, rileviamo come anche la sua concezione dell’apprendimento primario del linguaggio da parte dei bambini, visto come un processo programmato nello sviluppo epigenetico del cervello, non fa che riflettere i principali argomenti tipicamente sostenuti dagli esponenti appartenenti alla scuola della grammatica universale. Si sottolineano sempre, come abbiamo visto sopra, i caratteri di universalità di questo apprendimento e la facilità con cui queste complesse associazioni grammaticali vengono padroneggiate dai bambini:

Il bambino non impara nessuna regola e non cerca affatto di imitare il linguaggio degli adulti: si potrebbe dire che egli ne trae solo quanto gli conviene ad ogni stadio del suo sviluppo. […] Sembra che questo processo sia universale e che la sua cronologia sia identica in tutte le lingue. La facilità con il bambino in due o tre anni (dopo il primo anno di vita) quasi per gioco acquisisce la piena padronanza della lingua non cessa mai di sbalordire l’osservatore adulto. È difficile parimenti non scorgere in questi avvenimenti il riflesso di un processo embriologico, nel corso del quale si sviluppano e si evolvono le strutture neurali che soggiacciono alle prestazioni linguistiche. [4]

Monod infatti ripete ancora, in maniera molto simile, la filiazione delle sue concezioni in maniera più approfondita, alcune pagine più avanti: “Secondo Chomsky e la sua scuola, l’analisi linguistica condotta in profondità, rivela, sotto l’estrema diversità delle lingue umane, una ‘forma’ comune a tutte. Questa forma, secondo Chomsky, deve dunque essere considerata innata e caratteristica della specie.” [5] Egli sottolinea come certi filosofi o antropologi si oppongano a questa tesi, vedendola come un ritorno alla metafisica cartesiana. Assunzione per lui invece niente affatto problematica, se si guarda alla questione dal punto di vista biologico, collegando l’evoluzione del cervello umano all’influenza della capacità linguistica:

Io non me ne sento affatto turbato, a patto di accettarne il contenuto biologico implicito. Al contrario, essa mi sembra naturale se si ammette che l’evoluzione delle strutture corticali umane sia stata influenzata sicuramente, per una parte molto importante, da una capacità linguistica acquisita molto presto allo stato più rudimentale. Ciò che equivale ad ammettere che il linguaggio articolato, al tempo della sua apparizione nella linea evolutiva, non solo abbia consentito l’evoluzione culturale, ma abbia anche contribuito in modo decisivo all’evoluzione fisica dell’uomo. [6]

Se le cose sono andate così, continua Monod, allora la capacità propria del linguaggio umano che si sviluppa lungo lo sviluppo epigenetico, fa oggi parte a pieno titolo della ‘natura umana’. Questa spiegazione biologica dell’innatismo grammaticale chomskiano fa si che tale capacità linguistica sia stata oggi integrata in seno al genoma, inscritta in un altro linguaggio universale, che è quello del codice genetico. Non si tratta di una specie di miracolo di ascendenza divina, ma anche l’integrazione della capacità del linguaggio nel codice genetico umano è dovuta a motivazioni casuali, che poi si sono inscritti in un processo di tipo deterministico, quale il codice genetico. [7] Per Monod il caso è sempre riprodotto dall’invarianza e trasformato in ordine, regola, necessità. Nemmeno il fenomeno culturale del linguaggio umano sfugge a questa legge fondamentale, oggettiva, della natura, a cui si richiama il titolo dell’opera del biologo francese, che si propone di spiegare le dinamiche con cui le variazioni singolari prodotte dalla selezione naturale si inscrivono nella struttura del DNA:

Uscito dall’ambito del puro caso, esso [l’avvenimento singolare] entra in quello della necessità, delle più inesorabili determinazioni. La selezione opera in effetti in scala macroscopica, cioè a livello dell’organismo. […] In effetti, la selezione agisce sui prodotti del caso e non può alimentarsi altrimenti; essa opera però in un campo di necessità rigorose da cui il caso è bandito.

Noi riteniamo che la posizione di Monod, la sua particolare interpretazione dell’innatismo chomskiano, rifletta pure due altre premesse generali del suo pensiero, non esplicitate in questo caso, ma che aiutano a comprenderla, assieme al terzo fondamentale elemento della pressione selettiva del linguaggio sul cervello umano e delle peculiarità specifiche di quest’ultimo.

La prima premessa è l’accettazione dell’innatismo degli schemi conoscitivi della mente umana (e animale), strettamente collegati alla funzione linguistica e al potenziamento senza precedenti della capacità di simulazione. Già l’analisi delle impressioni sensoriali compiute dal sistema nervoso degli animali ha mostrato rappresentazioni impoverite e orientate del mondo esterno: gli animali sono capaci di classificare secondo categorie astratte, come dimostrato da molte ricerche. Queste scoperte darebbero quindi ragione, in un senso nuovo secondo Monod, ad un’ipotesi di ‘innatismo’ degli schemi conoscitivi, propria di Cartesio e Kant, contro le pretese dell’empirismo radicale, a lungo dominante nella scienza. Anche se tale accezione appare decisamente orientata in senso cartesiano, rileviamo che egli si stia qui riferendo a quelle strutture a priori della mente umana che per Kant rappresentano le condizioni di possibilità dell’umana esperienza. Quando il comportamento implica elementi acquisiti dall’esperienza, questi elementi sono tali in quanto seguono un programma che è il solo ad essere innato, cioè geneticamente determinato. La struttura del programma richiede e guida l’apprendimento, che si inscriverà in una certa “forma’’ prestabilita, definita dal patrimonio genetico della specie. Monod in realtà, rifacendosi a K. Lorenz, rifiuta un’esclusione reciproca tra comportamenti innati e comportamenti appresi, definendolo come un concetto erroneo, dato che egli ritiene che l’atteggiamento innatista e quello empirista siano ambedue necessari al progredire della scienza. [8] Solo l’esperienza accumulata dall’intera ascendenza della specie durante la sua evoluzione permise, attraverso innumerevoli tentativi, severamente selezionati, al sistema nervoso centrale, come qualsiasi altro organo, di adattarsi alla sua funzione particolare. Nel caso del cervello si trattava di dare una rappresentazione che si adeguasse alle prestazioni della specie. Non è casuale che nel passaggio immediatamente successivo relativo alla specificità del cervello umano, compaia l’altro aspetto del pensiero di Chomsky che influenzò Monod. Le proprietà uniche del cervello umano sono infatti dovute, a suo parere, all’impiego e allo sviluppo senza precedenti della funzione di simulazione. E questo livello profondo delle funzioni conoscitive è direttamente collegato, a sua volta, proprio al linguaggio: “Le proprietà davvero uniche del cervello umano mi sembrano caratterizzate proprio dal possente sviluppo e dall’impiego intensivo della funzione di simulazione. E ciò al livello più profondo delle funzioni conoscitive, quello su cui si basa il linguaggio e che questo, senza dubbio, esprime solo in parte.” [9] Monod sottolinea come tale capacità di simulazione non sia propria solo dell’uomo, ma la si possa ritrovare anche in altri animali (ad esempio nei cani), tuttavia negli animali, come nei bambini, la simulazione soggettiva sempre essere solo parzialmente dissociata dall’attività neuromotrice. Una significativa espressione di questa attività è infatti il gioco. Non possono non tornare alla mente le osservazioni di Tomasello sul gioco simbolico negli scimpanzé e nei bambini, che ci possono fornire un’importante griglia interpretativa per esplicitare quel collegamento simbolico tra gioco e linguaggio, rispetto alle poche parole espresse da Monod. Dai due anni di età, il bambino umano incomincia a presentare delle differenze significative, in quanto inizia ad interpretare intersoggettivamente gli oggetti come simboli. Nel medesimo periodo, questa facoltà di simulazione, affinata nel gioco, viene portata ad espressione nella capacità linguistica — i cui simboli peculiari vengono espressi e compresi dal bambino proprio a partire da quell’età — raggiungendo così il suo massimo sviluppo nell’immaginazione e nella produzione creatrice, caratteristiche uniche dalla specie umana. [10] È qui, in questa estensione al di là delle possibilità mai raggiunte da altre specie, che viene posta la linea di demarcazione della capacità di simbolizzazione, e cioè la differenza essenziale tra il linguaggio umano, composto di simboli e associazioni ideali, e i sistemi comunicativi degli altri animali, basati invece su segni e segnali, legati a immediate situazioni concrete e oggetti fisici:

Ma nell’uomo essa diventa la funzione superiore per eccellenza, la funzione creatrice, e viene riflessa dal simbolismo del linguaggio il quale la esprime trasponendo e riassumendo le sue operazioni. Da ciò il fatto, sottolineato da Chomsky, secondo cui il linguaggio è quasi sempre innovatore, anche nelle sue applicazioni più semplici, poiché traduce un’esperienza soggettiva, una simulazione particolare sempre nuova. Anche per questo il linguaggio umano è così diverso dai sistemi di comunicazione degli animali, che si riducono a richiami o avvertimenti corrispondenti a un certo numero di situazioni concrete stereotipate. [11]

L’uomo fa parlare le sue esperienze soggettive: un’esperienza nuova, l’occasione creatrice, non muore più con colui che, per la prima volta, l’avrà simulata. Questa capacità si rivela fondamentale anche nell’attività di ricerca scientifica, soprattutto nei suoi aspetti teorici, dato che anche la riflessione propria degli scienziati, al livello più profondo e astratto, si rivela essere nient’altro che un’esperienza immaginaria, simulata con l’aiuto di forme, di forze, di interazioni che costituiscono a stento un’immagine nel senso visivo del termine. [12] Tuttavia il valore autentico dell’esperienza simulata risiede, ed è questo il suo aspetto per noi più importante, soltanto nel suo legame con il pensiero simbolico, con la capacità di simbolizzazione. Legame che si manifesta esplicitamente nel suo poter esprimersi cognitivamente solo a livello simbolico, cioè nella sua opera di traduzione e comunicazione di mondi (simbolici) e realtà immaginarie solo attraverso simboli, costruzioni simboliche. I vari sistemi simbolici umani, di cui fanno parte ad esempio anche le teorie scientifiche, non sarebbero possibili se non partire da questa potenziata capacità di simulazione propria della mente umana:

Tuttavia il significato dell’esperienza simulata non si rivela a questo punto, ma soltanto nel momento in cui essa viene espressa simbolicamente. Non ritengo che in realtà si debbano considerare come simboli le immagini non visive su cui agisce la simulazione, ma piuttosto, se mi è consentito, come ‘realtà’ soggettiva e astratta direttamente offerta all’esperienza immaginaria. […] Strumento di anticipazione che si arricchisce incessantemente con i risultati delle proprie esperienze, il simulatore è lo strumento della scoperta e della creazione. Analizzando la logica del suo funzionamento soggettivo, si è riusciti a formulare le regole della logica oggettiva e a creare nuovi strumenti simbolici, come ad esempio la matematica. [13]

La seconda premessa è la nozione di invariante, che è già stata implicitamente espressa nella nozione di necessità, e rappresenta per noi pure un’interessante collegamento con tematiche precedentemente affrontate:

…la scoperta degli invarianti rappresenta la strategia fondamentale adottata dalla scienza per analizzare i fenomeni. Ogni legge fisica, come del resto ogni sviluppo matematico, definisce una relazione di invarianza; le proposizioni più fondamentali formulate dalla scienza sono postulati universali di conservazione. […] Comunque sia nella scienza esiste, ed esisterà sempre, un elemento platonico che non si potrà eliminare senza distruggerla. Nell’infinita diversità dei singoli fenomeni la scienza può solo cercare gli invarianti. [14]

Per Monod infatti uno dei tratti caratteristici della scienza moderna è la compatibilità tra le modificazioni e gli invarianti: la nozione per cui ogni fenomeno, ogni avvenimento, ogni conoscenza comporta interazioni di per sé generatrici di modificazioni all’interno delle componenti del sistema non è affatto incompatibile con l’idea che, nella struttura dell’universo, esistano realtà immutabili. Il DNA rappresenta per Monod l’invariante biologico fondamentale. [15] Tuttavia ci tenevamo a citare come altro esempio portato da Monod di questa nozione essenziale della scienza moderna, la ricerca sistematica degli invarianti anatomici portata avanti dai grandi naturalisti del diciannovesimo secolo. Grazie a questi lavori, volti a individuare gli schemi fondamentali di organizzazione dei viventi, in cui era sempre presente una certa ambizione ‘platonica’, si sono potute sviluppare la zoologia classica e la paleontologia. Questo atteggiamento ebbe i suoi iniziatori proprio nell’atteggiamento analitico di Cuvier, ma anche in Goethe, con il loro desiderio di ricercare una nozione originaria di tipo morfologico, che per il primo era statica e per il secondo dinamica, ma che si poneva in ogni caso come la ricerca di elementi costanti nell’eterogeneità delle forme anatomiche viventi e nella loro incessante trasformazione e variazione (questo secondo aspetto è presente in particolare in Goethe). Il breve omaggio a questi uomini, alla loro dedizione alla causa della ricerca scientifica e all’importanza dei loro lavori nell’aver preparato il terreno ai successivi sviluppi scientifici in Biologia da parte di un ricercatore, che si è distinto in campi all’avanguardia per il suo periodo storico, come Monod ci appare significativo e rilevante da riportare in queste pagine:

Forse i biologi contemporanei non rendono sempre giustizia al genio degli uomini che, sotto la stupefacente varietà delle morfologie e delle modalità di vita degli esseri viventi, hanno saputo riconoscere, se non una ‘forma’ unica, almeno un numero finito di schemi anatomici, ciascuno dei quali invariante in seno al gruppo che caratterizza. [16]

Le due nozioni, quella di schema conoscitivo innato e quella di invariante, sono strettamente collegate. Già in Kant, e nella tradizione filosofica che a lui fa riferimento, in cui si inscrive anche ad esempio un autore come Cassirer, gli atti di sintesi propri della mente umana sono definiti tali proprio perché permettono di ricercare delle costanti o degli elementi invarianti all’interno del molteplice flusso dell’esperienza, rendendo possibile in questo modo, attraverso differenti gradi, l’oggettività della conoscenza. Monod ammette esplicitamente di essere vicino a questa tradizione di pensiero quando, in un altro passaggio, afferma l’esigenza assoluta di un’epistemologia critica, ‘idealistica’ e ‘kantiana’[17], come condizione per l’oggettività della conoscenza scientifica: “A partire dalla fine dell’Ottocento, la necessità assoluta di un’epistemologia critica torna ad essere evidente come condizione dell’oggettività della conoscenza. Non sono più solo i filosofi che si abbandonano a questa critica, ma anche gli uomini di scienza, indotti ad includerla nella stessa trama teorica.” [18]

L’aspetto centrale di questa tradizione di pensiero, la presenza nel soggetto di schemi conoscitivi innati per organizzare la percezione dell’oggetto e quindi del mondo, sembra essere confermato anche dai progressi della neurofisiologia e della psicologia sperimentale (un esempio paradigmatico e pionieristico in questo campo sono le ricerche della psicologia della Gestalt), dato che il sistema nervoso assimila solo un’informazione codificata, trasposta, inquadrata entro norme prestabilite (invarianti), insomma assimilata e non semplicemente restituita. La percezione è già da sempre orientata o organizzata categorialmente: non è mai “pura”, semplice riflesso o specchio perfetto del mondo così com’è, come teorizzavano invece le teorie scientifiche accettate dai materialisti dialettici, che rappresentano il principale bersaglio polemico di Monod. Egli critica in generale queste ideologie in quanto portatrici di una visione soggettiva della natura incompatibile con il postulato di oggettività, fondamento della scienza moderna, per cui non esistono cause finali in natura. Nella scienza, al contrario di tutte le altre visioni del mondo, l’invarianza precede la teleonomia (il fatto che gli organismi siano oggetti dotati di un progetto o programma, il quale controlla alcuni loro comportamenti o processi, conducendoli verso una certa meta fondamentale). Monod la definisce un’ipotesi darwiniana, pur essendo consapevole che la sua rielaborazione non corrisponde proprio alla definizione di teoria selettiva dell’evoluzione data da Darwin ai suoi tempi, quando non si conoscevano i meccanismi chimici soggiacenti. La teoria di Darwin solo di recente ha acquisito pienamente il suo significato, il che quindi giustifica questo utilizzo e il fatto di essere l’unica teoria biologica compatibile con il postulato di oggettività:

Per essere più espliciti, si tratta dell’idea darwiniana che la comparsa, l’evoluzione e il progressivo affinamento di strutture sempre più fortemente teleonomiche sono dovuti al sopraggiungere di perturbazioni in una struttura già dotata di invarianza, e quindi capace di “conservare il caso” subordinarne gli effetti al gioco della selezione naturale. [19]

Persino questa fondamentale priorità metodologica ribadisce, se ce fosse ancora bisogno, l’importanza basilare della nozione di invarianza, la sola proprietà considerata primitiva, nel suo pensiero. [20] Alla luce di queste due implicite premesse fondamentali — con la riserva legata a quella reciproca complementarietà tra comportamenti innati e comportamenti appresi di cui parlavamo prima, tra innatismo ed empirismo, che renderà il nostro schema un’inevitabile semplificazione — ci appare possibile delineare con una certa chiarezza il passaggio logico sottostante all’accettazione di Monod della teoria di Chomsky: schemi formali innati di tipo linguistico si radicano in strutture conoscitive innate della mente umana; mentre invece se la scienza possiede come sua componente essenziale la ricerca di invarianti, ne consegue che uno studio scientifico del linguaggio dovrà per forza postulare dei fondamentali elementi linguistici invarianti, di tipo strutturale. Una sorta di programma inscritto nella produzione linguistica. Non potrebbe essere una descrizione più adatta degli scopi della teoria della grammatica generativa universale.

Infine, come terzo aspetto del suo pensiero filosofico, è interessante notare che Monod ritenga, proprio sulla base della sua particolare interpretazione dell’innatismo chomskiano e in linea pure con autori a lui successivi non appartenenti a quella corrente come T.W. Deacon, che le pressione selettive della capacità simbolica abbiano orientato l’evoluzione umana. Tale pressione ha permesso all’uomo, grazie alla comunicazione del contenuto di una ‘simulazione’ personale soggettiva, la creazione del suo peculiare mondo simbolico della cultura, del “regno delle idee”: “…lo sviluppo della prestazione specifica dell’uomo, il linguaggio simbolico, avvenimento unico nella biosfera, ha schiuso la via a un’altra evoluzione, creatrice di un nuovo regno: quello della cultura, delle idee, della conoscenza.” [21]

L’evoluzione culturale influenzò quella fisica, dato che nell’uomo, ancora più che in qualsiasi altro animale, il comportamento orienta la pressione selettiva. Per Monod l’uomo moderno è il prodotto di questa “simbiosi evolutiva” tra l’evoluzione fisica e l’evoluzione del linguaggio. [22] Si trattò di una pressione selettiva orientata e specifica nello sviluppo della scatola cranica e quindi del cervello. L’acquisizione di una capacità di rappresentazione simbolica articolata è dipesa da modificazioni neuromotrici ma, una volta compiuto questo passo, l’utilizzo del linguaggio aumentò in proporzioni il valore di sopravvivenza dell’intelligenza e quindi creò quella potente pressione selettiva e orientata a favore dello sviluppo del cervello. La quale favorì a sua volta lo sviluppo di un’intelligenza di un certo tipo, cioè la più adatta a sfruttare quella prestazione specifica, ricca di immense potenzialità. [23] Monod presuppone infatti un rapporto strettissimo tra l’evoluzione privilegiata del sistema nervoso centrale dell’uomo e quella della prestazione davvero unica che lo caratterizza, per cui il linguaggio sarebbe stato una delle condizioni iniziali di tale evoluzione culturale:

L’ipotesi che mi sembra più verosimile è che la comunicazione simbolica più rudimentale, apparsa prestissimo nella nostra stirpe, abbia rappresentato, grazie alle possibilità radicalmente nuove che offriva, una di quelle ‘scelte’ iniziali che impegnano l’avvenire di una specie creando una nuova pressione selettiva. Tale selezione doveva favorire lo sviluppo della stessa prestazione linguistica e quindi quella del cervello, l’organo che è al suo servizio. [24]

[1] J. Monod, Il caso e la necessità, a cura di A. Busi, edizioni Oscar classici moderni Mondadori, Milano 2013, p. 119.

[2] Ivi, p. 120.

[3] Ibidem.

[4] Ivi, pp. 123-124.

[5] Ivi, pp. 125-126.

[6] Ivi, p. 126.

[7] Ibidem.

[8] Ivi, pp. 138-141.

[9] Ivi, p. 141.

[10] M. Tomasello, Le origini culturali della cognizione umana, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 150-159.

[11] J.Monod, Il caso e la necessità, cit., p. 142.

[12] Ibidem.

[13] Ivi, pp. 142-144.

[14] Ivi, pp. 94-95.

[15] Ivi, p. 98.

[16] Ivi, p. 95.

[17] Ivi, p. 38.

[18] Ivi, P. 39.

[19] Ivi, p. 26.

[20] Non ci è possibile qui sviluppare questo complesso tema, per Monod davvero un centro fondamentale del suo discorso, e perciò rinviamo alle pagine del suo libro il lettore interessato ad un eventuale approfondimento.

[21] Ivi, p. 119.

[22] Ivi, pp. 146-148.

[23] Ivi, p. 123.

[24] Ivi, p. 121.

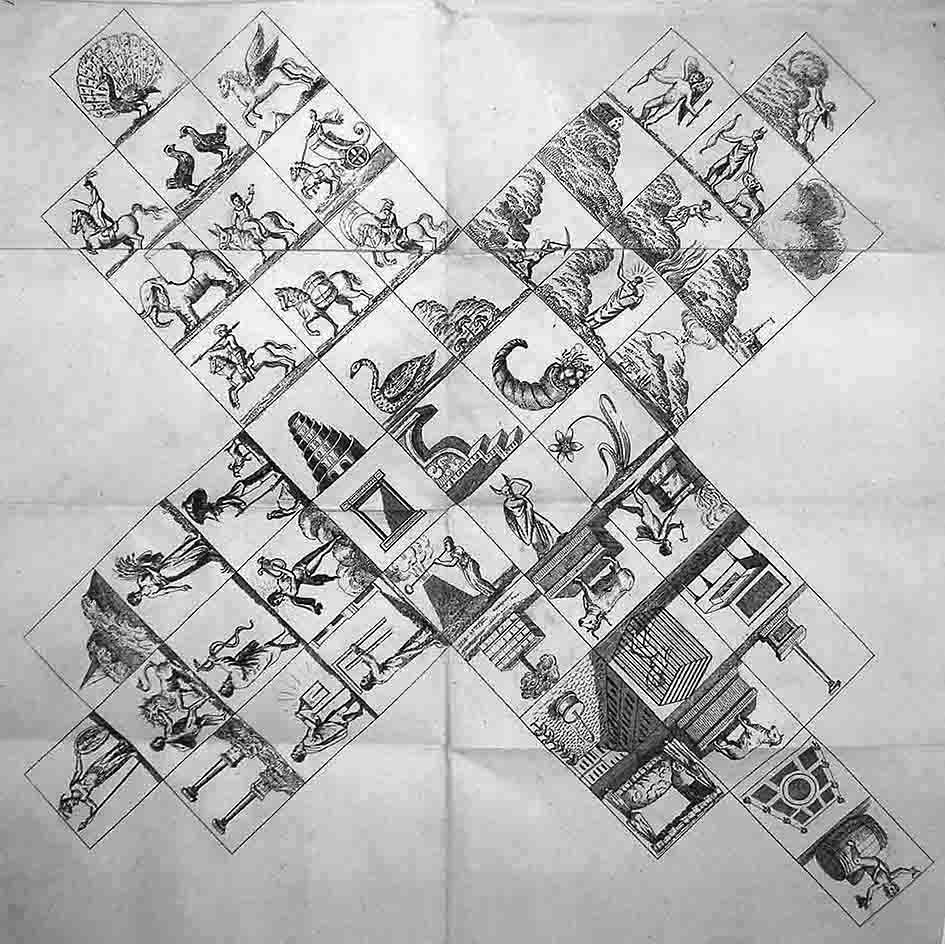

Gregor Von Feinaigle, The New Art of Memory, Londra 1812 |

|

|

|

|