Kasparhauser

2012

Philosophical culture quarterly

Issues

Culture Desk

Booklets

Articles

General Index

Info

|

|

Esistenzialismo

A cura di Giacomo Conserva

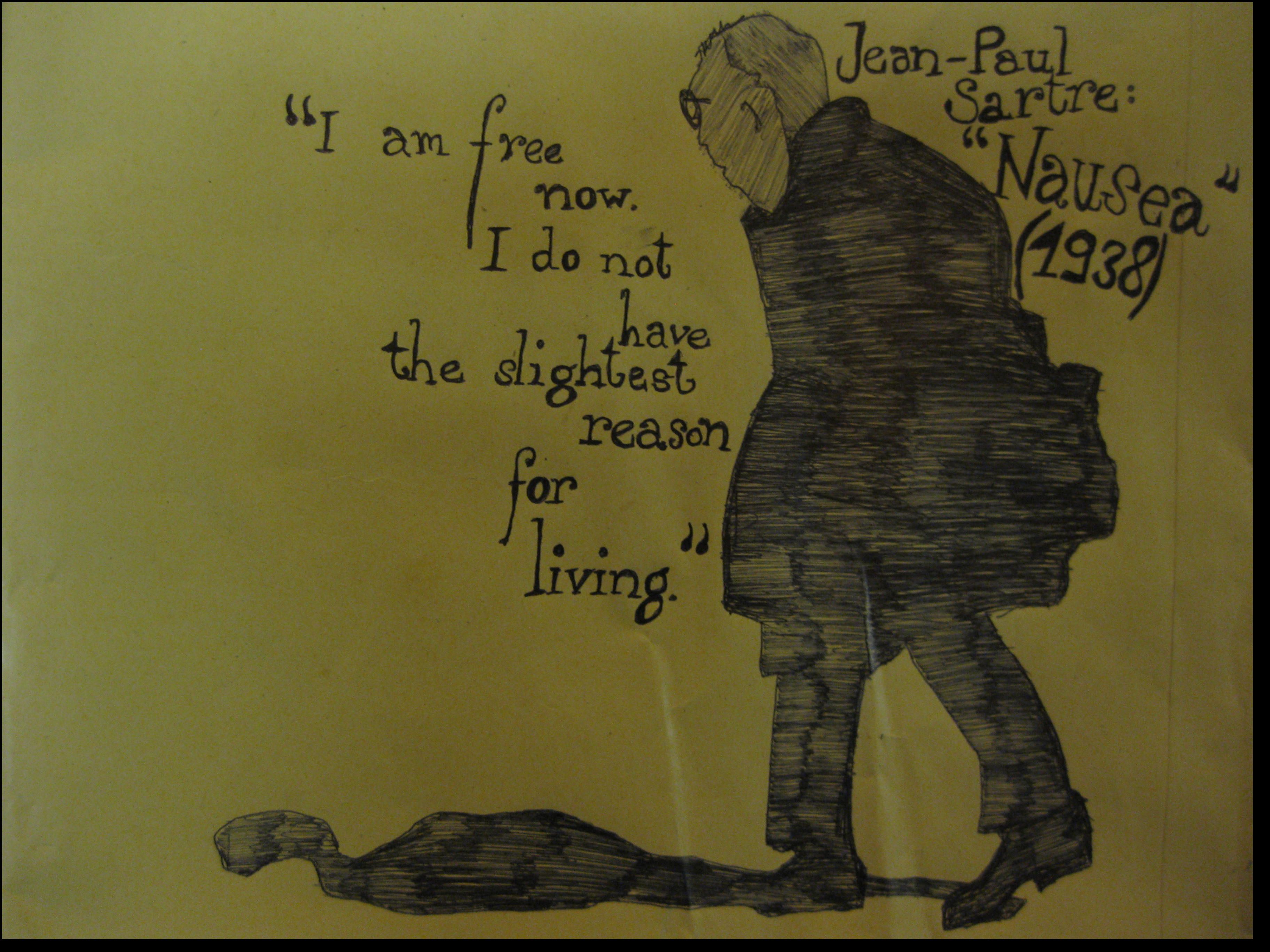

Il giorno della marmotta. Clinica Sartriana*

di Maurizio Montanari

30 marzo 2014

“Questo è il tempo, giunge lentamente all’esistenza, si fa attendere, e quando viene si è stomacati perché ci si accorge che era già li da un pezzo”

J.-P. Sartre

La Nausea è un’opera che fornisce notevoli strumenti clinico-teorici utili a chi si occupa di psicoanalisi. In quell’opera le parole entravano piano, dopo le cose. Rimasi stupito dalla capacità dell’autore di descrivere il quotidiano narrando un’emozione che decantava senza essere strozzata dai vocaboli.

Feconda contaminazione tra vita, clinica e filosofia: da quella lettura appresi che la parola deve saper virare mentre plana sulla cosa, un attimo prima di iniziare a nominarla. Un attimo dopo è tardi, è già in atto il processo di necrosi. La parola cadaverizza la cosa. Per questo motivo essa è indicibile, intrasmissibile. L’emozione che la cosa porta con se è destinata a morire in chi la prova. Trasmettere è volgarizzare. Volgarizzare è uccidere.

Se usiamo il filtro della psicoanalisi osserviamo che queste parole null’altro esprimono se non il limite estremo del linguaggio, l’azione letale del significante quando intacca la cosa, per dirla con Lacan. Limite che segna l’incapacità a portare in parola quel “di più” che sfocia nel non detto, nel dolore muto del lutto, nell'impossibilità di dire di un amore. Nel sintomo.

La modalità di avvicinarsi alle cose, agli oggetti, al legame sociale dell’autore è del tutto simile all’approccio di alcuni soggetti che passano nello studio di un analista. Cosa fa? Incontra oggetti, si sofferma su di essi, li descrive con una dovizia di particolari impressionante. Dopodiché li esaurisce, giungendo ad una descrizione talmente articolata e minuziosa che suscita nausea nel lettore.

Ci sono poche cose belle e vere come il farsi il caffè con la vecchia moka e la tovaglietta colorata, col profumo che ti allontana mille miglia dal mondo per riportarti in un universo completamente tuo. Ecco, io avrei voluto mille volte iniziare un racconto con questo incipit, mille volte la sensazione di qualcosa che sento nell’aria mentre sta vivendo mi prende e mi stordisce come un profumo, come un rumore inatteso, e mi guida la mano per passare sul foglio. Ma appena mi fermo, appena mi accingo a fermarla, a scriverla, …tac! Ecco la morte. Un senso di disgusto e di azzeramento, di stasi, una oblomovite del cuore mi affligge e mi rimette a sedere, mi gela. E nessuno di quegli oggetti o di quelle sensazioni passa nella scrittura, ma continua la sua vita. Una vita che non può essere testimoniata.

Il sorgere della parola uccide la cosa che stava sbucando, e che chiedeva di esser rappresentata ma senza passare per la parola, pena la morte e la stasi. Addirittura questa Nausea sopraggiunge ancor prima di compiere l’atto della scrittura, mentre si apre la tastiera, o mentre ci si accinge a sfilare il cappuccio della stilografica.

La sabbia colorata e dorata esiste fino ad un attimo prima che la mano si immerga nel fondale e la brandisca, per poi rivelarsi poltiglia informe ed incolore nel momento in cui la mano si riapre in superficie per mostrare il trofeo.

Fino ad un secondo prima che la mano si chiudesse, la sabbia viveva. Era colorata, semovente, trasmetteva riflessi. Quello che si estrae dallo specchio dell’acqua non è più tale, appare invece come un grumo di granuli morti, morti un attimo prima che le dita si schiudessero. A questo proposito Sartre dice, parlando delle note di un pezzo jazz:

«Non hanno sosta, un ordine inflessibile le fa nascere e le distrugge (…). Mi piacerebbe trattenerle, ma so che se arrivassi ad afferrarne una, tra le dita non mi resterebbe che un suono volgare e languido». [1]

Si tratta di un flusso continuo, che vive nella sua continuità e nella sua temporaneità. Fermarlo, fotografarlo, ufficializzarlo significa ucciderlo.

Ancora Sartre:

«… restano però uno o due storie vive. (…) Ne pesco una, rivedo lo scenario, i personaggi, gli atteggiamenti. D’un tratto mi fermo: ho sentito una sdrucitura, ho visto spuntare una parola sotto la trama delle sensazioni. Indovino che questa parola finirà ben presto per prendere il posto di molte immagini che amo. Allora mi fermo di colpo (…) mi metto subito a pensare ad altro (…). Invano: la prossima volta che li evocherò una buona parte di essi sarà congelata». [2]

La parata del portiere è tale solo se la si vede nascere, quando l’atleta con l’occhio intuisce dove il pallone andrà a ficcarsi, quando il piede più lontano dalla sfera da la spinta al corpo che si protende verso l’aria, si inarca, seguito dal movimento delle braccia che vanno a chiudersi ad uncino e lo abbrancano, ricadendo e chiudendo una traiettoria irripetibile. Sartre di una sequenza come questa dice che “Nulla può interromperla e tutto può spezzarla”.

Ancora: «Questa frase io l’avevo pensata; (...) adesso si era impressa nella carta (...). Le lettere adesso non brillavano più, erano asciutte. (…) non restava più niente del loro effimero splendore». [3]

La catena significante deve scorrere e non lasciare mai che l’attenzione si posi anche per un barlume di secondo su uno solo dei singoli significanti. Pena, il congelamento. Come le lampadine delle segnalazioni stradali che, in successione, tracciano la via di uscita dalla galleria. Una per una, sono inutili luci.

Il messaggio contenuto nel romanzo dice che la vera vita sta nelle cose che si annunciano, iniziano a vivere e hanno un’esistenza veloce e non interrompibile, lasciando solo tracce della loro presenza. Già una testimonianza starebbe a significare che si sono fermate per troppo tempo, e sono già morte. John Belushi ha detto: “Vivi intensamente, muori giovane, e lascia dietro di te un cadavere gradevole”.

C’è qualcosa che non si lascia acchiappare, ingabbiare, catturare. Qualcosa che sfugge all’inserimento nella catena significante. Qualcosa che resiste alla significantizzazione. Qualcosa che esiste, qualcosa di troppo.

Nei racconti dei pazienti melanconici spesso emergono momenti nei quali il solo pensare di 'cominciare' le cose, attraversare i significanti, determina una nausea immediata, e con essa il blocco di tutto. Condenso in poche righe il pensiero di un paziente visto anni fa, grande appassionato di calcio: «Sono a letto, è un pomeriggio di agosto. Il sole fa filtrare i raggi, e colpisce le cornee anche se la palpebra prova una tenue resistenza. Ci siamo! Tutto si mette in moto. Dovrei essere capace di catapultarmi dal letto e non pensare. Lasciare che l’istinto mi guidi, lasciare che le cose da fare arrivino, se lo vogliono. Iniziare un movimento e subito dopo assistere alla sua morte, e dalle sue ceneri assistere all’immediato risorgere del successivo. Come un dribbling serrato di quelli che faceva Garrincha. Egli non pensava alle sequenzialità dei suoi movimenti con le gambe. Si faceva agire da essi, e la mente seguiva. Invece spesso la catena dei pensieri si mette in moto, le cose, gli atti consueti vengono chiamati in rassegna, si dispongono, uno in fila all’altro, e mi preannunciano l’ora successiva, o l’intera giornata, in modo che la nausea blocchi tutto».

Per il soggetto melanconico quegli eventi che si ripetono, in tempi diversi, con lo stesso movimento e gli stessi ritmi, sono una novità fasulla, la rappresentazione (ogni volta nuova ma ogni volta diversa) di un già rappresentato, ciò che Sartre definisce un “nuovo deflorato”. Per il melanconico alzarsi dal letto significa vivere, come Bill Murray, il giorno della marmotta: la certezza di sapere in quale ordine cose ed eventi si presenteranno a lui, le sensazioni che proverà, la medesima conclusione. Un infinito e consapevole giro nel cerchio del criceto.

Sartre parla dell’osservazione delle azioni consuete e quotidiane di un’anziana signora, ne conosce i tempi, gli spostamenti, i gesti abituali ripetuti ogni giorno. “Si ferma, si aggiusta il fazzoletto (…). Immagino che volterà a destra per il viale Noir. Per questo dovrà percorrere un centinaio di metri (...) non so più come sia: li vedo, i suoi gesti, o li prevedo?” A questo proposito dice: “Io vedo l’avvenire. È là, posato sulla strada. Che bisogno ha di realizzarsi?”. [4]

Ancora il paziente:

«Alzarsi, bere, radersi, andare a fare una passeggiata lungo l’argine, comprare fiori, il pane, tornare… Allora nessun muscolo del corpo vuole muoversi più, la frittata è già stata fatta. Resto fermo, non mi alzo da letto, la catena sequenziale delle cose consuete da fare ha già raggiunto un estensione tale da ipotecare la giornata, tale da bloccarmi, e letargico resto a letto».

Ricordo una giovane donna che poco prima della seduta mi telefonava dicendo: «Dottore, è inutile che io venga. So già come mi sentirò durante il tragitto, so chi incontrerò nell' enoteca sotto al suo studio. So anche ciò che le dirò. Quindi tanto vale che non venga, è tutto così prevedibile….» Questa ragazza credeva di essere la sola a mettersi, sotto la pioggia battente, a camminare per i vicoli alla ricerca del giornale. Perché la pioggia a ferragosto provoca i mugugni di tutti quelli che vivono e camminano nella carreggiata della regolarità.

Tutti pronti per la spiaggia e il barbecue, rinchiusi in casa a maledire il tempo o qualche Dio. Poteva dunque andare tranquilla! Invece, camminando sul ponticello che divide il paese nuovo dal borgo antico, incontrò la parente francese. Con bambini a seguito. Era preparata, un cenno e via, un’alzata di braccio col giornale per marcare il fatto che la sua intenzione era quella di leggere. Invece i parenti la bloccarono.

Fino al “come va?” resse, disponendo di una sequela di frasi preimpostate che vanno solo caricate e sputate fuori. Poi fu il turno della parente che passò in rassegna tutta la sua progenie: questo è Cristophe, figlio di Antoine, la bimba bionda è Janette, figlia di Anne Marie… La ragazza affermò di: «sentire tutte le luci spegnersi, i muscoli raggrinzirsi, lo stomaco che iniziava a muoversi. Un senso di morte e di putrefazione mi prendeva mentre la donna continuava il suo noiosissimo elenco delle parentele». Nausea, appunto.

Schifata, salutò cortesemente, e si incamminò verso casa. Pianse un giorno intero. Ella non sapeva che Sartre aveva già descritto la sua sensazione:

«Escono dagli uffici, dopo la loro giornata di lavoro, guardano le case e le piazze con aria soddisfatta, pensano che è la loro città, (…). Non hanno mai visto altro che l’acqua addomesticata che esce dai rubinetti, che la luce che sprizza dalle lampade quando si preme l’interruttore (...). Hanno la prova, cento volte al giorno, che tutto si fa meccanicamente, che il mondo obbedisce a leggi fisse ed immutabili. (...) Son pacifici, un po’ melanconici, pensano a Domani, cioè, semplicemente, ad un altro oggi; le città non dispongono che di una sola giornata che ritorna sempre uguale ogni mattina. La si impennacchia un po’ la domenica. Che imbecilli. Mi ripugna il pensare che sto per rivedere le loro facce ottuse e piene di sicurezza». [5]

Mr. Roquentin si trova ad aver a che fare con oggetti che non rientrano più in nessuna categorizzazione. Un reale che le leggi del simbolico paiono ormai inadatte a trattare. Monadi refrattarie all’azione del significante. Un significante che si spunta e non riesce a catturarle ed imprigionarle nella catena. Dietro la Nausea compare dunque una sensazione più profonda; l’angoscia. «È dunque questa, la Nausea: quest’accecante evidenza? (…) Stavo per lanciare quel sassolino, l’ho guardato, ed è allora che è incominciato: ho sentito che esisteva». [6]

«(…) le cose sono soltanto quello che paiono, e dietro di esse… non c’è nulla” , “(…) la parola (…) rifiuta di andare a posarsi sulla cosa. Questa rimane quella che è (…). le cose si sono disfatte dei loro nomi. Son lì, grottesche, caparbie, gigantesche, e sembra stupido (…) dire qualsiasi cosa su di esse». [7]

J. A. Miller, introducendo il “Seminario L’angoscia”, dice che “ci si sposta in un campo in cui l’adeguamento dei nomi alle cose non va da sé”. C’è appunto una faglia. Come fare fronte a questo affetto? La prima sensazione descritta è quella di un’impossibilità a procedere, un movimento impedito. Il protagonista è vittima di un blocco: «Tutto si è fermato; la mia vita si è arrestata: questo vetro, quest’aria greve, azzurra come l’acqua, ed io stesso formiamo un tutto immobile e compatto». Ormai consapevole della natura intrinsecamente orrenda dei suoi concittadini, dell’alone mortifero emanato dall’esistenza delle Cose che l’attendono là fuori, si sente impedito nell’affrontare una nuova giornata.

Come reagire a questo blocco quindi, quando l’incombenza è insopportabile? Una soluzione possibile è quella di farla finita: “Di troppo, il castagno (…). Di troppo la Velleda. (...) Pensavo vagamente di sopprimermi”. [8] “(…) io sono in mezzo alle Cose, le innominabili. Solo, senza parole, senza difese, esse mi circondando, sotto di me, dietro di me, sopra di me”. [9]

“Non ne potevo più. Non potevo più sopportare che le cose fossero così vicine”. [10] L’incombere delle cose si traduce nell’irruzione di reale ingestibile che paralizza il protagonista. Un qualcosa di troppo. “Tutto era pieno, tutto era in atto (…). L’esistenza dappertutto (...) esistenza di troppo, sempre e dappertutto”. [11] Una soluzione pensata, ma mai portata all’atto. Sartre declina infatti l’esistenza umana come una condanna a vivere, simile a quella inflitta agli alberi che “Non avevano voglia di esistere, solo che non potevano esimersene”. [12] Da qua conclude la non percorribilità del suicidio, affermando che “(…) l’esistenza è un pieno che l’uomo non può abbandonare”, [13] giacché “Ogni esistente nasce senza ragione, si protrae per debolezza e muore per combinazione”. [14]

Ancora:

«Io non manco da nessuna parte, non lascio del vuoto, i metrò sono strapieni, i ristoranti al completo. Le teste piene da scoppiare di piccole preoccupazioni. Sono scivolato fuori del mondo e il mondo è rimasto pieno. Come un uovo. Bisogna credere che non ero indispensabile».

C’è un’alternativa possibile al darsi la morte per fuggire l’angoscia, che è quella di condurre una vita priva di interrogazione. È ciò che fa la maggior parte dei suoi concittadini, che sono immuni da questo affetto: «… hanno trascinato la loro vita nel torpore e nel dormiveglia! si sono sposati in fretta, per impazienza, ed hanno messo al mondo figli, a caso. (…) Di tanto in tanto, presi in un gorgo, si sono dibattuti, senza capire cosa gli capitava. Tutto ciò ch’è avvenuto attorno a loro, è cominciato e finito senza che se ne avvedessero». [15] È la via scelta dall’Autodidatta, che si è arruolato al tempo della guerra “senza sapere il perché”. [16] La terza via, che l’autore fa propria, è quella dell’agire. “Mi sento pieno d’angoscia: il minimo gesto mi impegna. Non posso indovinare quello che si vuole da me. Eppure bisogna scegliere”. [17]

Quand’anche ciò non porti “(…) un gran piacere (…). Bisogna soprattutto agire, gettarsi in qualche impresa. Se in seguito si riflette, ormai il dado è tratto, si è impegnati”. [18] “Forse non si può fare altrimenti; forse bisogna scegliere: non essere niente o recitare quello che si è”.

E agire si traduce nel far entrare nella propria vita l’imprevisto, quell’evento che può sbloccare lo stato di stallo al quale l’angoscia può condurre. L’avventura è ciò che vive per poco tempo e poi muore, è l’antidoto all’angoscia di vivere. L’imprevisto è come le già citate note di jazz, che non possono essere trattenute, ma vanno lasciate scorre per non tramutarle in cosa morta. Aprire le porte all’imprevisto, accettare l’avventura abbandonando la posizione di torpore, è l’unica via degna di un soggetto desiderante: “(…) finalmente mi capita un’avventura e se mi interrogo vedo che mi capita e che sono io che sono qui; sono io che fendo la notte”. Solo in questo modo è possibile particolarizzare il proprio posto nella vita: “Ho voglia di andarmene, di andarmene in qualche posto dove sia veramente al mio posto»”. [19]

Anche Robert M. Pirsig ha raccontato, a suo modo, questa sensazione di blocco, di chiusura, di inibizione progressiva con ritiro dal legame sociale che sfocia in uno stato di congelamento dell’essere. Parlando della Metafisica della Qualità afferma:

«Immaginate di essere per strada e di passare vicino ad un’automobile con la radio accesa, dalla quale viene un motivo che non avete mai sentito prima (…). Dopo diversi giorni è tutto così vivido che vi viene voglia di sentirla di nuovo, quella canzone (…). La ascoltate di nuovo: molto bella. La ascoltate un'altra volta. Bella, ma forse non avete più così tanta voglia di sentirla (...). Un anno dopo ne parlate come di una cosa che un anno fa vi piaceva da morire». [20]

La Qualità dinamica, che è “sempre una sorpresa” ed è un concetto prettamente filosofico che non compare sui trattati di psicoanalisi, costituisce ciò che può scardinare gli “schemi statici” del soggetto inibito. È, in altre parole, quell’imprevisto che, a dire di Sartre, è capace di infiltrarsi e generare crepe nella patina ossidata indossata dal soggetto che, incapace di reggere la sfilata del significante, cade nello stato di Nausea.

La Qualità dinamica della quale parla Pirsig ha le stesse caratteristiche antidepressive e di sorpresa dell’imprevisto. Non è un caso che molti soggetti in fase avanzata di ritiro dai legami sociali, che hanno operato un disinvestimento pressoché totale da ogni attività del mondo esterno, si decidano ad iniziare un percorso terapeutico proprio a seguito dell’incontro con l’imprevisto, che possiede la straordinaria capacità di incrinare la certezza del loro posto mortalmente tranquillo, raggiunto dopo la chiusura di porte e finestre. Un incontro amoroso, un incidente, un viaggio, sorprendere il proprio partner a letto con l’amante o la voce di un amico che al telefono sprona; questi sono esempi di imprevisti che possono scuotere il soggetto depresso. Non è un caso che, almeno inizialmente, questi ‘imprevisti’, o per dirla di nuovo con Pirsig, questi spruzzi inattesi di Qualità dinamica, siano avvertiti in maniera fastidiosa dal soggetto. Che ne è quasi spaventato e li rifugge.

Spesso, infatti, l’individuo che incontra l’imprevisto e ne viene scosso, chiede un aiuto perché “è successo qualcosa”, significante dietro al quale non è infrequente scorgere la mortifera richiesta di tornare alla precedente modalità di godimento. Quella cioè di fare Uno con la vita ritirata e senza più un refolo d’aria. È solo prendendo questa apertura come una palla al balzo che un analista può giocare bene le proprie carte e aprire il proprio studio al lavoro del soggetto. Lavoro che, lo ripeto, ha inizio da quell’imprevisto, ma che non può adagiarsi su di esso scambiandolo per la cura alla depressione. Quindi se un soggetto depresso trae insperati benefici da una gita al lago non preventivata e organizzata a sorpresa dagli amici, la conduzione della cura non dovrà vertere sulla ripetizione dell’evento, incoraggiandolo magari a compiere altre gite sul lago al momento di insorgenza del buio depressivo. Bensì, sarà necessario allearsi col paziente al fine di ricercare quale velo sia stato squarciato da quell’episodio, e mantenere la fenditura più larga possibile, in modo da risalire ai motivi antichi che hanno impedito che i campi verdi del soggetto non abbiano più goduto della salutare irrigazione. Capire perché il giardino dell’individuo non sia più stato traversato dal desiderio dell’Altro, elemento portatore di vita, ma si sia tramutato in quelli che Kafka ha definito i giacimenti di carbone.

Ho incontrato molti pazienti che si definivano ‘soli’, affermando di soffrire a causa della loro incapacità a formare una famiglia, a stare stabilmente in una coppia, a lavorare in equipe o ad aggregarsi in gruppi. Soggetti i quali pativano del non riuscire a dare a queste entità gruppali una qualche forma di stabilità, di durevolezza. Una volta riusciti a divenire parte di un discorso ( sociale, amoroso, lavorativo), ne restavano inorriditi e ne uscivano, per tornare soli. Nauseati dalla prevedibilità della catena nella quale hanno preso posto, angosciati dal loro essere si in contatto con l’altro, ma indissolubilmente presi dentro a qualcosa che li determinava. Come si lega la sofferta constatazione dello stare solo con la volontà di entrare in qualche gruppo, volontà che non diveniva mai attuazione? Tengo a precisare che nessuno di essi soffriva minimamente di tendenze paranoiche o più sfumati sensi di persecuzione. Semplicemente la solitudine procurava loro un godimento tale da frantumare qualsivoglia legame sociale costruito nel corso del tempo. Costoro creano le condizioni affinché attorno a loro faccia il vuoto, e quando questo è ormai padrone si entra in un deserto, doloroso e infuocato, che affligge il soggetto che di tale deserto è, in ultima istanza, l’artefice. Prigionieri kafkiani della tana che hanno creato. Da quel luogo la vita appare loro come una insostenibile ritirata dal mondo, e parlarne diventa oltremodo difficile. Quale è allora il destino di questi individui?

«Quando si vive non accade nulla. Le scene cambiano, le persone entrano ed escono, ecco tutto. Non vi è mai un inizio. I giorni si aggiungono ai giorni, senza capo né coda (…). E poi tutto si assomiglia. (…) ogni tanto si fa il punto, ci si accorge che ci si è appiccicati ad una donna, impelagati in una brutta faccenda. La durata di un lampo. Poi la sfilata ricomincia (…).Vivere è questo». [21]

La consapevolezza di esser inseriti nella sfilata, il vedersi dentro la catena, è un lampo, l’eccezione che rende consapevoli. E’ un orrendo privilegio che può essere mortale, in quanto testimonia la condanna a dover essere forzatamente inserito comunque nella sfilata. Divenirne consapevole, svegliarsi per un attimo, ha senso? È invece molto più degna di essere vissuta l’avventura. Ma l’avventura vive per poco tempo, e poi muore. Bisogna viverla, forse come unico salvagente alla noiosa vita. Ma con la certezza che al suo nascere già contiene in se i germi della sua morte.

«Qualcosa comincia per finire (…). L’ultimo minuto che trascorro a Berlino, nelle braccia della donna incontrata due giorni prima, (…) deve aver fine, lo so. (…) Non ritroverò mai più né questa donna, né questa notte. Mi chino su ogni secondo, cerco di esaudirlo (...) e tuttavia il minuto scorre ed io non lo trattengo, mi piace che passi. E poi, d’un tratto, qualcosa rompe di netto (…)il tempo riprende la sua mollezza quotidiana». [22]

Roland Barthes in Frammenti di un discorso amoroso dice:

«Io non posso scrivermi. Se questo io penetrasse nella scrittura, la scrittura la appiattirebbe, lo vanificherebbe. Un disgusto la cui conclusione non potrebbe che essere: a che pro? Ciò che blocca la scrittura amorosa è l’illusione di espressività. Non si può scrivere senza tradire la propria sincerità (…). Ci vorrebbe un linguaggio adamitico, completamente originale, paradisiaco, naturale, esente da deformazioni sensuali». [23]

Anche secondo Sartre ci sarebbe una scappatoia a quest’azione letale della parola, un modo di nominare un evento, una cosa, senza ucciderla, senza cadere nella nausea, lasciandola viva in parte: nominarla in fretta. Far uscire la parola con una velocità tale da eluderne l’effetto mortifero: «Una cosa che non si poteva descrivere, si sarebbe dovuto dire molto in fretta: “è un giardino pubblico d’inverno, un mattino di domenica”», [24] dice Mr. Roquentin riferendosi alla visione del giardino pubblico che lo sorprende.

Il protagonista vive tra le persone, nelle situazioni, al fianco delle cose, si sofferma su di esse e le descrive con dovizia di particolari. Dopodiché esaurisce le parole per definirle, arrivando a una situazione nella quale “Le parole erano scomparse, e con esse, il significato delle cose”. [25] Senza l’ornamento della parola, compare la materia bruta nella sua esistenza. Lo scucimento del significante dalla cosa che con questo era bardata, consegna un’“esistenza (…) improvvisamente svelata”. [26] Ecco allora la famosa radice dell’albero, di colpo visibile “materia stessa delle cose, (…) impastata nell’esistenza. (…). Questa vernice s’era dissolta, restavano delle masse mostruose e molli in disordine, nude d’una spaventosa e oscena nudità”. [27]

L’esistenza è per l’autore null’altro che un reale spogliato dalla patina che la parola gli conferisce. Separare la parola dalla cosa, significa isolarla dalla catena del comune discorso e relegarla al rango di oggetto inerme, posto fuori dalla catena significante. Da ciò la Nausea, sensazione opprimente che scaturisce dall’aver intravisto le cose nel loro intimo stato di fredda purezza. Un’evidenza minerale che non si lascia prendere dal significante. L’Autodidatta indugia nell’osservare la coppia di innamorati che si scambia effusioni, e parte da lì per dilungarsi in una dichiarazione d’amore generale estesa agli uomini.

E si scontra con il protagonista che nega la veridicità della sua affermazione. Nega la validità della categoria ‘uomini’ o ‘innamorati’ intesa come insieme onnicomprensivo. Dietro a quell’etichetta ci sono delle persone, degli uomini nella loro esistenza. Singola, unica, staccata, piena della bruttezza che il significante cerca di velare. L’Autodidatta, ingannato dal significante, non vede ciò che in realtà non ha mai visto. “Di che colore sono i capelli della ragazza?” [28] chiede Roquentin. L’altro non risponde, non lo sa. Dimostra di essersi adeguato sul significante ‘coppia’ senza minimamente aver considerato quelle due persone che formano la coppia.

“Non sono altro che simboli, per lei” [29] continua Sartre. Come lo sono “(…) Gioventù dell’Uomo, (…) Amore dell’Uomo” [30] inchiodando costui all’evidenza della sua incapacità di andare al di sotto della patina delle categorie. Patina che cela lo schifo, la bruttezza originaria della cosa. Dietro ai due c’è un anziano signore, che cade anch’esso nella spietata disamina di smascheramento: “(…) quel vecchio signore dietro di lei (…). È l’Uomo maturo, immagino, che lei ama in lui: l’Uomo maturo che s’avvia con coraggio verso il declino (…). — Esattamente, —” ribatte l’Autodidatta “— E non vede che è un porcaccione?”. [31]

Dalle fattezze del viso Sartre ha trovato il punto di appiglio per inchiodare, ‘fissare’ quell’uomo nella sua singolarità. Una singolarità staccata dalle categorie generali, strappandolo alla vetrina dell’Uomo Saggio e Anziano per riconsegnarlo a quello che l’evidenza del suo viso e delle sue movenze mostravano a chi avesse saputo guardarlo senza quel velo: un maiale. Il merito dell’autore è quello di fare parte di quell’avanguardia che si incarica per tutti di strappare il velo ipocrita, come ha fatto Céline col Viaggio al termine della notte. Chi osa fare questo, paga un prezzo alto. Chi osa gridare che il Re è nudo, cercando di portare con la sua azione violenta il disincanto e di indirizzare gli sguardi verso il brutto che sta dietro, viene estromesso, ghettizzato, allontanato. Lo sa bene il dr. Destouches.

Perché la gente non ha voglia di vedere il nero che si cela dietro alla patina, alla pellicola, come la chiama lui. “D’un tratto, ho perso la mia apparenza d’uomo ed hanno visto un granchio che fuggiva a ritroso da quella sala così umana. Ora, l’intruso smascherato è fuggito: la seduta continua”. [32] Alberes scrive a questo proposito:

«Ciò che Sartre respinge (…) sono le convenzioni della civiltà. L’uomo che, cameriere di caffè, si prende per cameriere di caffè, avvocato, si prende per avvocato, accetta semplicemente di conformarsi ai tratti generali che ci si aspetta da lui (…) Infine queste piccole commedie si sono stabilite tacitamente perché erano utili. Sono false ed insincere». [33]

La maschera sartriana, il significante che le persone indossano per recitare il loro ruolo, cade e svela un necessario artificio: “Gioca, si diverte. Ma a cosa gioca? Non occorre osservare molto per rendersene conto: gioca a essere cameriere”. [34] La normale vita delle persone è ridotta da Sartre ad una sfilata di maschere, che nascondono l’orribile nulla:

«Quell’uomo che viene introdotto nel salone è il ginecologo, già interno degli ospedali di Parigi, maggiore medico durante la guerra del 1914.Togliete il medico, togliete il maggiore, non resta più niente che un po’ d’acqua sporca che scorre turbinando per un tubo di scarico». [35]

Verso la fine del romanzo, troviamo la folgorate descrizione del mare nella quale l’azione di smascheramento è magistrale.

«C’è molta gente che passeggia lungo il mare, (…) “è bel tempo, il mare è verde, preferisco questo freddo secco all’umidità”. (…) Il vero mare è freddo e nero, pieno di bestie; striscia sotto questa sottile pellicola verde, fatta apposta per ingannare la gente. I silfi che mi circondano ci sono cascati: non vedono altro che la sottile pellicola (…). Ma io vedo quello che c’è sotto!». [36] Dietro l’apparenza, c’è sempre l’innominabile. C’è il kakòn. La signora Parrotin, illuminata senza saperlo da un raggio di luna, appare “(…) gonfia, bavosa, vagamente oscena”. [37]

“Io non sono un uomo pulito” diceva un paziente che a causa del troppo lavarsi si era piagato la pelle. “Soffro di un disturbo compulsivo che mi spinge a lavarmi almeno 50 volte al giorno. Dietro a questo forse sono una persona sporca”.

* Il testo di Maurizio Montanari è un ampliamento e riscrittura del cap. 3 del suo Il posto del panico, il tempo dell’angoscia, Edizioni del Cerro, Calambrone (PI), 2007.

[1] J.-P. Sartre, La nausea, trad. di B. Fonzi, Einaudi 1990 (1948), p. 136.

[2] Ivi, p. 51.

[3] Ivi, p. 131.

[4] Ivi, p. 48.

[5] Ivi, p. 212.

[6] Ivi, p. 166.

[7] Ivi, p. 132.

[8] Ivi, p. 174.

[9] Ivi, p. 170.

[10] Ivi, p. 171.

[11] Ivi, p. 179.

[12] Ivi, p. 180.

[13] Ivi, p. 181.

[14] Ivi, p. 180.

[15] Ivi, p. 95.

[16] Ivi, p. 155.

[17] Ivi, p. 79.

[18] Ivi, p. 153.

[19] Ivi, p. 78.

[20] R. M. Pirsig, Lila. Indagine sulla morale, trad. di A. Bottini, Adelphi, Milano 1995 (1991), p. 120.

[21] J.-P. Sartre, La nausea, trad. B. Fonzi, Einaudi, Torino 1990 (1938), p. 59.

[22] Ivi, pag. 57.

[23] R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, trad. R. Guidieri, Einaudi, Torino 2005 (1977).

[24] J.-P. Sartre, La nausea, cit., p. 61.

[25] Ivi, p. 171.

[26] Ivi, p. 172.

[27] Ibidem.

[28] J.-P. Sartre, La nausea, cit., p.162.

[29] Ibidem.

[30] Ibidem.

[31] J.-P. Sartre, La nausea, cit., p.163.

[32] Ivi, p. 167.

[33] R. M. Alberes, Jean Paul Sartre, trad. di E. Quarelli, Borla, Torino,1964

[34] Ibidem.

[35] J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, trad. G. del Bo, Milano, il Saggiatore, Milano 1991 (1943), p. 100.

[36] J.-P. Sartre, La nausea, cit., p. 168.

[37] Ivi, p. 123.

Jean-Paul Sartre: “Nausea” (1938).

|

|