Rivista di cultura filosofica

2020

Home

Ricerche

Culture Desk

Ateliers

Chi siamo

Info

|

|

«C’è qualcosa là fuori?» Appunti sull’eerie e lo Spazio nel cinema di fantascienza

di Lorenzo Lasagna

12 dicembre 2020

Nel capitolo Tracce aliene del saggio The Weird and the Eerie, Mark Fisher fa un’osservazione interessante: «L’idea di spazio profondo — scrive — genera immediatamente un senso di eerie, a causa delle questioni di agentività che non può fare a meno di sollevare. Esiste qualcosa lassù — e se esistono agenti, di che natura sono? Per questo è sconfortante notare come l’eerie sia stranamente assente da tanta produzione fantascientifica»[1].

Si tratta di un rilievo assai pertinente, al punto che stupisce come nessuno abbia posto la questione prima di lui.

Il critico inglese, tuttavia, non darà profondità alla sua intuizione. Si limiterà a prenderne atto, volgendosi alle (poche) opere di fantascienza nelle quali l’eerie sia in qualche misura presente.

A noi piacerebbe tornare alla sua domanda, e indagare (senza pretesa di sistematicità) le implicazioni della successiva, «sconfortante», constatazione.

L’eerie: una definizione.

Anzitutto, è necessario dare una chiara definizione del concetto di ‘eerie’per come lo stesso Fisher ebbe a impiegarlo nel suo lavoro critico.

L’eerie potrebbe essere presentato come la particolare sfumatura del perturbante che viene suscitata da una situazione (o da un oggetto: ad esempio un luogo, un rumore, un’immagine) caratterizzata «da un eccesso o da un difetto di agentività»[2]. Ne siamo turbati perché constatiamo una traccia di presenza laddove ci saremmo aspettati un’assenza, o al contrario perché ci si rivela un’assenza laddove ci saremmo attesi una qualche presenza.

Due concetti sono strettamente implicati nell’esperienza eerie. Il primo è appunto l’agentività: la proprietà di qualcosa che richiama l’esistenza di una sostanza (personale o impersonale) agente.

Il secondo concetto (sul quale tuttavia Fisher non si soffermò) è la non-linearità, vale a dire la significazione allusiva o differita, o comunque sia indiretta: un rimando a qualcosa che non si dà nella sua pienezza (né come del tutto presente, né come del tutto assente).

Come cercheremo tra poco di mostrare, è quest’ultima caratteristica a rendere l’eerie un processo intrinsecamente simbolico. L’eccesso o il difetto (di agentività), infatti, non vanno intesi in senso meramente quantitativo, ma in senso qualitativo: entrambi implicano un non darsi mai alla visione o alla comprensione, se non per una via — come dicevamo — puramente allusiva, un modo che eccede l’alternativa tra il vuoto e pieno. Quella dell’eerie è perciò senz’altro un’esperienza propria, non derivata, ma anche fatalmente discontinua e mancante.

L’eerie nella fantascienza.

Ebbene, il vuoto dello Spazio cosmico (con la sua estensione inafferrabile, l’oscurità ancestrale, la dismisura e il carico di enigmi che solleva intorno al prima, al dopo, all’esistenza di una fine e di un principio) dovrebbe costituire un ambito elettivo per questo tipo di esperienza. E invece ha ragione Fisher: il genere fantascientifico — con poche e parziali eccezioni — non ha mai seriamente coltivato il sentimento dell’eerie.

Non si tratta di un rifiuto antiintellettualistico. La fantascienza non è scevra da implicazioni concettuali varie e ricorrenti, ma — quando sussistono — esse riguardano tutt’altro: principalmente temi sociologici (in quale società vivremo), tecnologici (quanto verremo messi in discussione, come specie, dallo sviluppo delle macchine intelligenti, e quali sfide esse porteranno alla nostra natura umana), oppure antropologici (quali razze incontreremo e quale rapporto sarà possibile instaurare con esse). Ma per qualche ragione, l’inquietudine e la meraviglia che afferravano Immanuel Kant quando alzava gli occhi al cielo stellato, non rientrano tra questi.

Anche il correlato sensoriale dell’iconografia fantascientifica, esattamente come quello concettuale, sembra tenersi molto lontano dalle sfumature eerie. Il repertorio delle ’sensazioni fantascientifiche’ è di regola dominato dai toni forti, intensi, rotondi. In una parola: pieni.

Certo, lo Spazio comprime la gamma degli stimoli sensoriali, che riduce a quelli di natura visiva. Nelle immensità cosmiche non vi è aria che possa trasportare i suoni, né alcunché da gustare o da odorare, e ben poco da toccare. Chiunque voglia rappresentare lo Spazio in modo rigoroso, ha perciò una sola alternativa: impiegare i concetti, o servirsi delle immagini.

Così, abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su un linguaggio che fosse direttamente legato alla visione, come il cinema, e abbiamo provato a esaminare alcune tra le più note produzioni del genere fantascientifico-spaziale, alla ricerca di indizi che possano aiutarci a comprendere come funziona in concreto la ‘legge di Fisher’[3].

Tarkovskij: l’eerie confinato sulla Terra.

Ci sembra significativo il fatto che tra i due capolavori di fantascienza realizzati dal regista russo Andrej Tarkovskij (parliamo naturalmente di Solaris del 1972, e di Stalker del 1979), quello maggiormente intriso di eerie sia il secondo, ambientato per intero sulla Terra. Nel primo (che si svolge invece a bordo di una stazione orbitale in prossimità di un mondo alieno), gli elementi eerie rivestono un’importanza decisamente marginale, e in ogni caso afferiscono al pianeta intorno al quale ruota la stazione — mai allo Spazio cosmico in quanto tale. Sappiamo che durante la lavorazione del film, Tarkovskij si lamentò spesso degli ostacoli che l’iconografia ‘spaziale’ poneva al suo lavoro[4], ed è chiaro come — a differenza di quanto accadrà appunto in Stalker — in Solaris lo sforzo del regista fosse volto soprattutto a dominare l’ambientazione e limitarne l’impatto, per lasciare che la vicenda si concentrasse intorno ai personaggi e alla valenza drammatica delle loro vicende. Slavoj Zizek (che a nostro avviso aveva gravemente frainteso la pellicola del 1972[5]), ha scritto parole molto sensate a proposito di Stalker. La misteriosa Zona in cui l’azione si svolge, segnala a suo dire«l’eccesso di un Luogo (deserto) rispetto alla materia e agli elementi», e il suo enigma risiede in una sorta di dismisura interrogante, che ci rinvia oltre, verso «il vuoto che sostiene il desiderio»[6] — formula che ci sembra del tutto coerente all’esperienza eerie. In Tarkovskij, potremmo concludere, il quesito dell’agentività non fa segno dal silenzio degli spazi interplanetari, ma sembra avere bisogno di un’interiorità e di supporti immaginativi di ordine terrestre.

Carpenter: l’eerie come parodia.

Un esempio inatteso di eerie si trova nel primo lungometraggio diretto da John Carpenter. Dark Star (1974) è una sconclusionata commedia fantascientifica che racconta le peripezie di un gruppo di astronauti dediti alla distruzione di stelle instabili. Tra loro figura Talby (caricatura del mistico nichilista della controcultura hippie), il quale ha abbandonato il lavoro e trascorre le sue giornate nella torretta-osservatorio dell’astronave, in attesa che uno sciame di asteroidi lo catturi e lo trascini alla deriva per l’eternità. Ad un certo momento, lo sciame cosmico farà effettivamente la sua comparsa e permetterà all’astronauta di coronare il suo desiderio. Sebbene estemporaneo, lo scorcio (che riecheggia, volgendola in chiave grottesca, la sequenza ‘lisergica’ di 2001: Odissea nello spazio) figura curiosamente tra i casi più lampanti di eerie spaziale in cui ci siamo imbattuti; esso occupa la scena conclusiva del film, funzionando addirittura da scioglimento della vicenda (anche se il suo impatto risulta fortemente ridimensionato dal tono parodistico dell’insieme).

Alien: lo Spazio come minaccia radicale.

Alien di Ridley Scott (1979) è solo nominalmente il primo atto di un ciclo cinematografico che ad oggi (tra sequel, prequel e crossover) raggruppa qualcosa come nove lungometraggi. Un’analisi attenta ce lo rivela in realtà come un’opera dai tratti peculiari che l’inserimento in un universo narrativo più ampio finirà purtroppo col disperdere o col far passare in secondo piano. Restando al tema della nostra indagine, Alien è l’unica opera del ciclo eponimo nella quale lo Spazio agisca un ruolo proprio e svolga una funzione non riducibile a scenografia. Se Il pianeta proibito aveva raffigurato lo Spazio come l’abisso nel quale si agitano i fantasmi dell’Inconscio, e 2001 di Kubrick aveva concepito l’idea di uno Spazio come scaturigine di significati ultimi, Alien stabilisce i canoni dello Spazio come minaccia radicale. Facciamo notare come tale radicalità si ridimensioni drasticamente negli episodi successivi della saga, e questo già a partire dal divertente sequel di James Cameron, che è in buona sostanza un western con gli alieni al posto dei pellerossa.

Scott lavora sulla dismisura: il suo equipaggio viaggia addormentato e indifeso a bordo di un’astronave vuota e immensa, sbarca su un pianeta violentemente ostile, dove s’imbatte in manufatti alieni (anche fisicamente) di una difformità inconcepibile, e infine sostiene uno scontro all’ultimo sangue contro un nemico unico, ma dalle molte e sconcertanti forme. Anche l’enigmatica Compagnia per cui lavora l’equipaggio appare con le sembianze di un’entità kafkiana, misteriosa e sovraordinata, ben diversa dall’algida azienda corporate che conosceremo negli sviluppi della saga. Del resto, tutte le successive elaborazioni dell’universo narrativo di Alien, volte a conferire maggiore coerenza al quadro d’insieme, finiranno col normalizzare l’angoscia che il primo ‘episodio’ aveva saputo creare.

Il punto da chiarire è tuttavia: quell’angoscia è un sentimento eerie? In parte sicuramente sì, e tra i meglio rappresentati. La sensazione di buio, di gelo e persino di umidità che attanaglia i personaggi (e gli spettatori) possiede un’evidente qualità agentiva: è l’attributo tangibile di una sostanza assente. Ma la personificazione di quella sostanza nella concretissima figura dell’alieno risulta troppo marcata e troppo plastica per lasciare davvero aperte le domande di senso che la sua apparizione aveva sollevato, tanto che nella parte conclusiva del film l’incontro con la creatura si risolve in un’archetipica battuta di caccia, avvitandosi intorno a dinamiche di predazione e sopravvivenza del tutto simili a quelle che costituiranno negli anni a venire il nucleo delle varianti più commerciali di Alien, come Predator (1987) e Pitch Black (2000).

Punto di non ritorno: ripiegamento sul weird.

Un caso di ‘eerie spaziale mancato’ è rappresentato da Event Horizon del 1997 (Punto di non ritorno nella versione italiana), film che dello Spazio fornisce una visione cupa e disturbante, ma che — probabilmente per una mirata scelta di produzione — strada facendo scivola (o ripiega) dall’eerie al weird, cioè dall’inquietudine legata all’agentività, verso il turbamento più concreto che deriva dall’apparire di una presenza-fuori-posto (stiamo ancora utilizzando la distinzione proposta da Fisher[7]). La trama del film, diretto da Paul W.S. Anderson, ricalca il topos del ‘vaso di Pandora tecnologico’, nella fattispecie la catastrofe che segue al primo salto umano nell’iperspazio. Dalla singolarità astronomica che l’esperimento ha prodotto (un buco nero artificiale), fuoriescono forze ed entità che, varcando la soglia posta al confine tra universi, portano il caos (anche morale) in quello che abitiamo noi. Lo spettatore si trova a dover fare i conti con il tema weird per eccellenza: l’oltrepassamento. Dell’atmosfera eerie che era stata efficacemente tratteggiata nei primi minuti di pellicola, non rimane nulla: il weird prende il sopravvento.

Si potrebbe obiettare che la cosa non stupisce, dal momento che lo schema generativo del weird è molto più duttile e apportatore di sviluppi narrativi rispetto a quello dell’eerie, il quale invece meglio si adatta ad altri linguaggi (ad esempio l’immagine fissa — sia essa dipinto, scultura, fotografia — la prosa breve, la musica[8]). In ogni caso, l’eerie chiede allo spettatore un patto di fruizione decisamente più maturo.

E' un’obiezione corretta, che ci dà tuttavia risposte parziali. Spiega perché l’eerie non abbondi nel cinema di fantascienza, ma non ci dice quali forze siano effettivamente all’opera nei (pochi) esempi riusciti di cui disponiamo.

Interstellar: l’eerie come ambientazione.

Tra essi, Fisher menziona Interstellar di Christopher Nolan (2014), una space-opera in verità molto sopravvalutata, della quale ci si ricorda più per la trasposizione narrativa di alcuni paradossi relativistici che non per le atmosfere. Lo Spazio vi gioca un ruolo in chiave eerie, soprattutto nella parte che tocca i diversi pianeti sui quali il genere umano cerca scampo dall’estinzione. Ciò che però la visione del film rende chiaro (un punto che Fisher sembra ignorare, o ritenere non decisivo) è il fatto che in quei passaggi la questione dell’agentività permanga strettamente funzionale (per non dire servile) all’impianto della sceneggiatura, mancando in ultima analisi di forza propria. Sappiamo che a Nolan non interessano le complicazioni simboliche: qui come altrove egli si tiene su un piano densamente intellettuale e para-fisico, e non a caso i più convinti endorsement al suo film sono giunti da scienziati, soprattutto astrofisici. Le sequenze che ambienta nello spazio profondo possiedono un freddo taglio documentaristico che è molto piaciuto ai cultori della hard science-fiction, ma di certo non può toccare le corde della fascinazione o dell’evocazione. Il cosmo di Nolan, a ben vedere, esercita un’attrattiva oggettuale, di tipo essenzialmente anatomico. Di conseguenza, se pure Interstellar offre qualche assaggio del registro eerie, non ne fa mai il proprio nucleo stilistico.

Moon: identità e interiorità.

Moon di Duncan Jones (2009) è un film fantascientifico di atmosfera rétro, che ripropone l’eterno tema dell’identità personale di fronte allo sviluppo delle intelligenze artificiali. Girato all’insegna di una rigorosa unità di tempo, luogo e azione, è ambientato in un insediamento scientifico lunare presso il quale lavora in solitaria l’operatore minerario Sam Bell, che è in pratica anche l’unico personaggio del film. Il largo utilizzo di effetti speciali analogici premia la resa delle ambientazioni, che ritrovano la marcata fisicità del cinema pre-digitale e scongiurano gli effetti di de-materializzazione tipici delle immagini in CGI.

Sulla carta i presupposti tecnici e di scrittura per ottenere un film eerie ci sarebbero tutti, ma Duncan non li sfrutta. Lo spazio simbolico della sua narrazione è infatti sin dall’inizio intimo e marcatamente riflessivo. In coerenza con il taglio psicologico ed esistenziale della vicenda, in Moon l’esterno e il di-fuori non sono dimensioni rilevanti. Si tratta di una scelta registica conseguente ma netta, che impedisce a monte ogni possibile influenza eerie.

2001: Odissea nello Spazio.

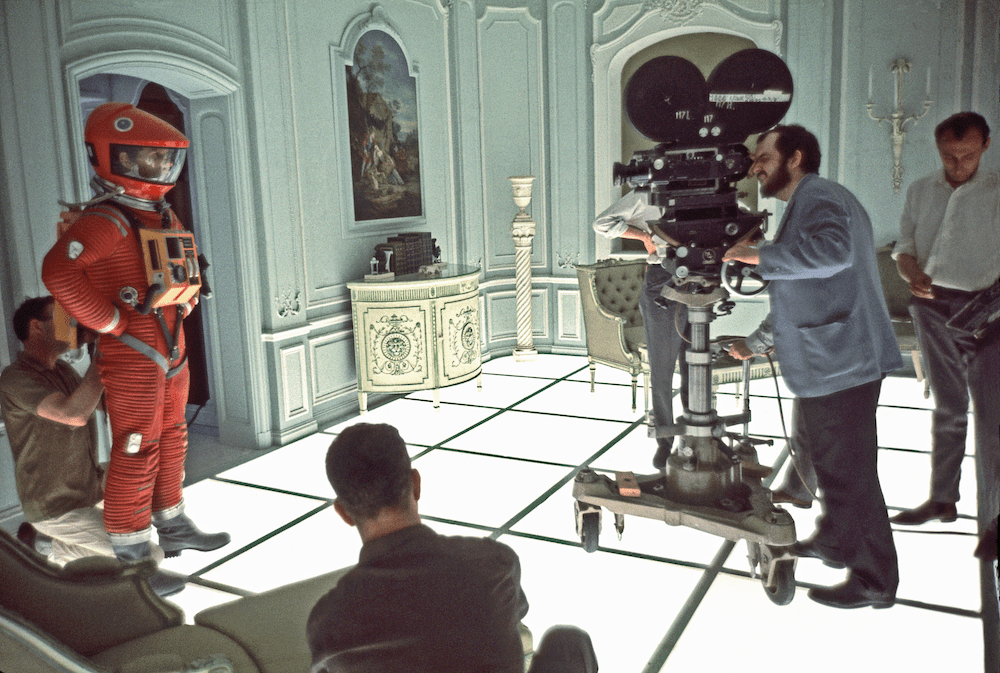

La ‘quarta’ sequenza di 2001: Odissea nello Spazio (quella che segue l’incidente con l’elaboratore HAL) rappresenta con tutta probabilità il più notevole ed esteso topos di eerie ‘cosmico’ che il cinema di fantascienza abbia creato. Significativamente, Kubrick l’ha costruita come un flusso di pura visione: un percorso d’immagini liquide e destrutturate. Egli rinuncia in partenza a qualunque intenzione narrativa, esaltando la dimensione percettiva delle immagini. Ancora oggi lo spettatore fatica a collocare la quarta sequenza nell’impianto generale del film a fianco delle tre precedenti (l’alba dell’uomo, la scoperta del monolite lunare, la missione verso Giove), le quali (per quanto intrise di elementi simbolici — soprattutto la seconda) mantenevano una forma narrativa tutto sommato lineare.

Kubrick, a ben vedere, ha fatto l’unica cosa sensata per ricavare dallo Spazio un effetto eerie: ha dilatato la struttura del suo ‘testo’, e ha costruito ad uso dello spettatore una scena fortemente esperienziale.

Sebbene la critica enfatizzi spesso la piena aderenza di 2001 alle conoscenze scientifiche dell’epoca, la principale differenza rispetto all’approccio di Nolan sta nella completa assenza di razionalizzazioni e di spiegazioni (per quanto ipotetiche o congetturali). La quarta sequenza, al di là di ogni altra considerazione, si svolge sotto i nostri occhi. Accade. Genera emozioni e suscita stupore, turbamento (o persino qualche genere di esperienza estatica), senza risolvere né le une né gli altri in uno schema o in una teoria. A dispetto della sua scientificità, il registro dell’opera di Kubrick è giocato proprio sul differimento, sull’ampia divaricazione tra segno e senso. L’accadere, inoltre, in quanto darsi non regolato da principi di causalità, è senz’altro uno dei modi più ricorrenti nei quali l’eerie si manifesta.

Lo Spazio come scandalo dell’agentività.

Torniamo al fondo teoretico di tutta la questione. Anzitutto, osserviamo come il cosmo sia una ‘località’ con caratteristiche topologiche affatto peculiari. Da un lato, non lo possiamo trattare come uno spazio assoluto di tipo newtoniano (un riferimento matematico sciolto da categorie contingenti), per il semplice fatto che esso possiede contenuti (per quanto residuali) di ordine fenomenico. Nello Spazio il ‘vuoto’ è pur sempre increspato da qualcosa: una luce, un’onda, un grumo di materia. D’altro canto, a rigore, non possiamo nemmeno catalogarlo tra i luoghi, poiché l’effetto immediato che la sua fenomenicità produce su di noi, è la consapevolezza della sua natura non-oggettuale e non-sostanziale. Semplificando, potremmo dire che il cosmo non è abbastanza vuoto per essere uno spazio matematico, e non è abbastanza pieno per essere un luogo. E' in questa doppia negazione che sorge il quesito (scandaloso) dell’agentività: se davvero in esso non c’è nulla, perché lo Spazio contiene materia ed energia? E se invece al contrario là fuori c’è qualcosa, che cosa potrà davvero esserci?

Una volta messa a fuoco questa premessa, ecco che la ‘legge di Fisher’ appare assai meno paradossale. Raccontare uno spazio così povero di materia, e nondimeno così denso di rimandi ad un’agentività inafferrabile, è un’impresa complicata sia sul piano figurativo, sia (forse ancor di più) su quello del racconto. Non a caso è la musica, in forza del suo linguaggio non rappresentativo, ad aver espresso l’ambivalenza cosmica del vuoto/non-vuoto meglio di quanto abbiano fatto cinema e letteratura.

Mi è capitato di scrivere racconti e romanzi ambientati in uno spazio cosmico eerie. Molto presto mi sono reso conto che l’ostacolo principale posto sul mio cammino era la rappresentazione degli oggetti, resa ardua dalla consapevolezza che — in quel genere di ambiente — lo status di qualunque cosa scivola inesorabilmente verso la non-oggettività. Nello spazio gli enti godono di un’esistenza labile, effimera, che decade rapidamente verso il nulla. Ed anzi: il loro significato sta precisamente in questo decadere, ed è proprio il decadere (o il sorgere momentaneo) degli oggetti a produrre l’effetto eerie: l’ente è un lampeggiamento veloce nella direzione del suo annullamento, mentre il nulla è la cornice di un possibile, enigmatico sorgimento. Questo essere (o non essere) obliquo è la prova che nell’eerie il rimando ad altro (un altro che mai si mostrerà come oggetto) costituisce il senso stesso dell’ente.

La fantascienza mainstream non può naturalmente reggere il peso di una simile complessità, e infatti — una volta giocata la carta del cosmo come metafora dell’esplorazione e dell’eterna Frontiera — il format della space-opera viene derubricato a semplice curiosità rétro (e soppiantata da altri sottogeneri, come la fantascienza sociologica, il cyberpunk o la hard science-fiction), per poi essere recuperato in forma addomesticata come metafora politica (si pensi all’edificante ruolo della Federazione dell’universo di Star Trek), convertendone il potenziale eerie a rassicurante motivo didascalico o cinematico (la navigazione stellare a bordo dell’Enterprise non ci trasmette spavento, inquietudine o timore; è un’esperienza paragonabile a una corsa in motocicletta o ad un giro sulle montagne russe, qualcosa che regala emozioni intense ma dozzinali).

Restando nell’ambito della cultura pop, non troppo diversa è l’intonazione dell’iconografia cosmica new age, ricca di immagini coloratissime di stelle, nebulose e galassie, il cui tono — finalizzato al raggiungimento di uno stato psichico appagato e sintonico — oscilla tra l’afflato introspettivo, il motivo ornamentale e la composizione kitsch.

Bachelard e la reverie dell’immensità.

Non è però solamente la sottocultura new age ad offrirci della contemplazione cosmica una versione pacificante. Ci sono interpretazioni critiche che seguono direttrici del tutto analoghe partendo da fonti testuali ‘alte’. Ci riferiamo soprattutto a Gaston Bachelard, secondo il quale ogni poetica dell’immensità si risolve in una forma di immaginazione intima e tranquillizzante, di tipo fusionale.

«Sulla strada della reverie d’immensità, il vero prodotto è la coscienza di ingrandimento. Ci sentiamo promossi alla dignità di essere che ammira [...] acquistiamo coscienza della grandezza, restituendoci così a un’attività naturale del nostro essere immensificante [...]. L’immensità è in noi [...], l’immensità è uno dei caratteri dinamici della reverie tranquilla»[9].

Non vogliamo naturalmente negare che esista un’ampia produzione letteraria e poetica appartenente a questo filone; tuttavia, non è lì che troveremo le risposte di cui siamo alla ricerca. L’eerie non attiene alla bachelardiana reverie d’immensità, quanto piuttosto a forme d’immaginazione della dismisura, del non-risolto e del non-compiutamente-presente (o del non-compiutamente-assente), forme più prossime a categorie filosofiche come l’angoscia o il perturbamento, e perciò situate all’opposto di stati psichici sintonici come la fusione tra esteriorità e interiorità.

Dove conduce il quesito dell’agentività?

Domandiamoci quindi: da cosa scaturisce il quesito dell’agentività, e dove conduce?

Mark Fisher punta al cuore dell’interrogativo, ma anche nel suo saggio più maturo, al momento di fornire le possibili spiegazioni si lascia ricatturare dal più scontato tra i paradigmi interpretativi: quello economicistico. Nelle sue pagine l’eerie è presentato in ultima analisi come una conseguenza (psicanaliticamente connotata) dei rapporti sociali creati dal neoliberismo: tutto qui. Si tratta di una formulazione sorprendentemente riduttiva[10], che colpisce il lettore per l’evidente sproporzione tra la vastità della domanda e l’esiguità della risposta.

La Cosa lacaniana.

Pur privo della brillantezza che sprigiona dalle pagine di Mark Fisher, Slavoj Zizek fa un deciso passo in avanti applicando al problema quello che potremmo definire un punto di vista lacaniano, nel quale perno di tutto il ragionamento è il concetto di Cosa, vale a dire il nucleo irraggiungibile che resiste ad ogni rappresentazione e ad ogni verbalizzazione.

Zizek spiega che «Jacques Lacan definisce l’arte stessa in riferimento alla Cosa: [...] l’arte in quanto tale è sempre organizzata intorno al Vuoto centrale della Cosa impossibile e reale»[11]. Talvolta l’attenzione si appunta su«una Cosa impossibile e/o traumatica, come la Cosa Aliena nei film horror di fantascienza»[12]. «Cosa succederebbe — si domanda allora Zizek — se il vero orrore coincidesse con l’apparizione di Qualcosa [...] laddove ci aspetteremmo di trovare il Nulla?»[13].

Seguendo tale ipotesi di lavoro, l’eerie cosmico sarebbe il sentimento, o l’effetto emotivo, che ci coglie quando proviamo ad afferrare il Vuoto originario della Cosa.

L’eerie come categoria ontologica.

L’interpretazione psicanalitica dell’eerie non è ovviamente l’unica possibile, né la più radicale. Ce ne sono altre, come quella che si può ricavare portando l’analisi sul piano ontologico, che leggono l’esperienza eerie come un correlato della più antica (e ripetuta) questione metafisica: il rapporto tra ente ed essere. Non si è forse affermato che la metafisica nasce dinnanzi allo sbigottimento che ci coglie quando realizziamo il fatto che ‘c’è qualcosa invece del Nulla’?

Per questa via sarebbe forse possibile sottrarre l’intero spettro di manifestazioni del perturbante ad una riduttiva lettura psichica, e presentarlo come categoria filosofica ‘pura’, in analogia a figure come l’angoscia heideggeriana o la nausea sartriana.

Come lo stesso Zizek a un certo punto riconosce[14], la domanda circa l’agentività, non sottende solamente il rapporto simbolico (mancato) con la Cosa lacaniana, ma il più generale rapporto filosofico tra l’uomo e l’essere. Essa sarebbe una forma del quesito fondamentale che ci poniamo al cospetto del mondo, e che ci predispone alla trascendenza entro una dimensione di senso.

Tre ordini di simulacri.

Questo breve excursus teoretico dimostra le potenzialità ontologiche dell’eerie ‘cosmico’ — argomento che richiederebbe una trattazione a parte. A noi preme ora capire qualcosa di molto più semplice: perché la fantascienza abbia scacciato l’eerie dai propri domini.

Un’interessante spiegazione ‘evolutiva’ viene fornita da Jean Baudrillard in Tre ordini di simulacri, breve saggio (non privo di punti oscuri) sulla parabola della fantascienza nella modernità[15], dall’utopia preindustriale al postmoderno. La terza ed ultima fase (la nostra) è quella dei simulacri di simulazione, produzioni finzionali (fictionelles) che «non costituiscono più un immaginario in rapporto al reale»[16], ma sono atti immanenti e si risolvono in se stessi. I simulacri del terzo ordine «non lasciano più spazio ad alcun tipo di trascendenza immaginaria»[17], perché non hanno più un riferimento esterno. Noi stessi «non possiamo più immaginare altri universi: la grazia della trascendenza ci è stata negata anche su questo terreno»[18]. Il motivo è semplice: «Quando un sistema raggiunge i suoi limiti e si satura, si produce una reversione: accade un’altra cosa, anche nell’immaginario»[19]. Ebbene, emancipandosi da ogni riferimento ad una realtà oggettiva, il nostro immaginario si sarebbe di fatto chiuso su se stesso.

Eclissi del trascendente.

L’intuizione di Baudrillard è interessante. Secondo quanto afferma, nel paradigma dell’ipermodernità non ci sarebbe più posto per la quota di trascendenza (seppur minima, differita) che è necessaria al prodursi dell’eerie.

Nella stessa direzione puntano alcune riflessioni di Byung-Chul Han sul bello, riflessioni che costituiscono un’utile linea di ragionamento anche per la nostra indagine.

Sostiene Han che la società tardomoderna porta il bello a coincidere con il piacevole: «Il soggetto fortificato della modernità positivizza il bello trasformandolo in oggetto di piacere. Il bello viene perciò opposto al sublime che, a causa della sua negatività, non suscita sulle prime alcuna immediata sensazione di piacere»[20].

Ogni frattura e ogni asperità, ogni opacità e ogni differimento vengono banditi dall’esperienza estetica, che assume i tratti autoerotici di un godimento soggettivo e riflessivo. Bello è ciò che dà piacere. Un piacere pienamente fruibile, levigato e ripulito di ogni ambiguità.

«Nel bello digitale è del tutto eliminata la negatività [...] [E]sso è completamente levigato e non deve contenere alcuna incrinatura» [21]. «L’attuale società, ossessionata dalla pulizia e dall’igiene, è una società della positività che prova disgusto per ogni forma di negatività»[22]. «Alla luce della ragione igienica viene avvertita come sporca ogni ambivalenza, ogni mistero»[23].

Il declino dell’eerie nella fantascienza, potrebbe forse inscriversi in questo movimento più generale di eclissi del bello nel trionfo del piacevole?

Naturalmente l’eerie non coincide con l’esperienza estetica, pur condividendo con essa alcuni aspetti. L’eerie non è il bello. Ma ad esso lo accomunano tratti sostanziali quali il distanziamento, il differimento simbolico, la trascendenza di senso.

Come l’esperienza estetica in generale, anche il perturbante occupa nella nostra epoca uno spazio debole, residuale; fatalmente, esso è ricatturato (come tutto) in una dimensione immanente. Dal piano del perturbante siamo scivolati sempre più su quello del disturbante, che è un piano più cinetico, meccanico, funzionale. A disturbarci (nella finzione come nella realtà) sono le vicissitudini dei corpi, e giusto qualche aspetto relativo alle (dis)funzioni psichiche degli individui (psicosi, psicopatologie, perversioni)[24].

Nulla di ciò che ci trascende ci riguarda, oramai, e pertanto nulla realmente ci perturba. Anche il genere fantascientifico, che dopo lunghi anni di letargo dà qualche segno di risveglio, non è più interessato all’oltre-soglia, al non conosciuto, ma concepisce se stesso espressamente come prolungamento e come protesi del reale.

Le opere fantascientifiche alle quali attribuiamo maggior valore non sono allora quelle che ci hanno dischiuso nuovi significati o aperto varchi di senso, ma quelle che hanno saputo ‘anticipare il nostro presente’, cioè prolungare e prevedere nel modo più preciso e dettagliato l’evoluzione della realtà.

Al simbolico, che è una dimensione imprescindibile per accedere ad una qualunque forma di eerie, l’uomo del ventunesimo secolo preferisce il verosimile. All’ Unheimliche (il perturbante), lo Heimliche (il rassicurante — o tutt’al più i suoi rovesciamenti funzionali: lo strano e il raccapricciante).

E’ dunque abbastanza naturale che il turbamento e la solitudine degli spazi stellari non interessino più a nessuno, e che la nostra attenzione oggi si appunti di preferenza su livelli di esperienza più vicini, disponibili e pronti all’uso. C’è sempre un’ottima ragione per essere realisti.

Certo, la spiegazione evolutiva — da sola — non basta. L’eerie non è mai stato coltivato dalla fantascienza, neppure da quella modernista degli esordi. Alla sua eclissi non fa da contraltare alcuna età dell’oro. Ma forse la combinazione di fattori evolutivi e fattori — per così dire — genetici fornisce una buona ipotesi di lavoro, utile in entrambe le direzioni: comprendere cosa sia davvero l’eerie, e comprendere cosa sia davvero la fantascienza.

Conclusioni.

L’impossibilità da parte del genere fantascientifico di codificare una variante cosmica dell’eerie sembra avere ragioni in parte tecniche, in parte culturali.

La fantascienza degli esordi, ben incardinata in una grammatica di genere, era molto eccitata dalle potenzialità insite nello sfruttamento dei temi tecnici e scientifici, e per motivazioni analoghe era assai poco propensa a praticare l’introspezione o la filosofia (si pensi alla fatica che fecero autori lontani dai cliché del genere, ad esempio Ray Bradbury, a farsi accreditare presso editori e riviste). Quando finalmente essa si emancipò dal suo status minoritario per aprirsi all’autorialità (lo spartiacque è sempre 2001: Odissea nello Spazio), era già in agguato la svolta digitale o — come direbbe Baudrillard — l’era dei simulacri del terzo ordine, col suo rigetto pregiudiziale di ogni esperienza del trascendente e del simbolico.

La natura sfuggente del sentimento eerie, e la conseguente difficoltà ad applicarvi tecniche narrative di facile impiego, hanno ulteriormente marginalizzato la sua presenza nelle opere di genere, spesso a tutto vantaggio del weird (dimensione infatti prediletta dai grandi classici: da Lovecraft a Wells, da Lewis Carroll a Poe e Hoffmann).

Concludendo questa breve riflessione, la storia dell’eerie nella fantascienza — esattamente come notava Mark Fisher — è la storia di un connubio teoricamente fecondo, ma in definitiva mancato; né sembra plausibile che in un prossimo futuro autori e correnti possano ritrovare interesse ad approfondire una tonalità emotiva e simbolica di così complessa costruzione e natura, oltretutto in netto contrasto con lo spirito dei tempi.

Resta il rammarico (lo stesso di Fisher) per una strada che avrebbe potuto condurre a dense e interessanti realizzazioni, e invece — sessantaquattro anni dopo l’uscita de Il pianeta proibito di Fred Wilcox — rimane poco più di una curiosità o di una suggestione iconografica.

NOTE

[1] M. Fisher, The weird and the eerie. Lo strano e l’inquietante nel mondo contemporaneo, Minimum Fax (Roma) 2018, p. 131.

[2] «L'eerie riguarda le più fondamentali domande metafisiche che si possano porre, domande che riguardano l'esistenza e la non esistenza: Perché qui c'è qualcosa quando non dovrebbe esserci niente? Perché qui non c'è niente quando dovrebbe esserci qualcosa? » (op. cit., p. 13. Corsivo dell'autore). «Il senso dell'eerie è di rado ancorato a spazi domestici e circoscritti e abitati: lo incontriamo più di frequente in paesaggi parzialmente svuotati dalla presenza umana. Che cos'è avvenuto per originare quelle rovine, quell'assenza? Che genere di entità è coinvolta? [.] [L]'eerie è fondamentalmente legato a questioni di agentività (agency). Che tipo di agente opera in questo caso? Ed esiste veramente un agente? » (op. cit., p. 11. Corsivo dell'autore).

[3] La carrellata che segue è arbitraria e non ambisce in alcun modo ad essere completa. Vi sono inclusi capolavori assoluti e opere senza pretese artistiche, classici del XX Secolo e pellicole più recenti. Lo scopo dell’analisi è duplice: sottoporre la ‘regola di Fisher’ a qualche controprova sperimentale, e chiarire meglio meccanismi e contenuti dell’esperienza eerie.

[4] Nel suo diario (11 agosto 1971), il regista annota: "Temo molto che in Solaris ci sia una certa commistione di generi. Questi dannati corridoi, laboratori, apparecchiature, basi di lancio. Forse è inevitabile, chi lo sa [.]. E' difficile girare. Molto. Le riprese di Rublëv sono state una passeggiata rispetto a questo caos. C’è da rincretinire con queste riprese" (A. Tarkovskij, Martirologio. Diari, Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij (Città di Castello) 2014, p. 63).

[5] E' quanto sostengo nel mio articolo: Solaris di Andrej Tarkovskij: un approccio teoretico, in AA.VV., Andrej Tarkovskij: il tempo scolpito e l’eredità perduta, Kasparhauser, XXV.

[6] S. Zizek, Tarkovskij: la Cosa dallo Spazio profondo, Mimesis (Milano-Udine) 2011, p. 40.

[7] La distinzione tra i due concetti viene illustrata da Fisher nel già menzionato The weird and the eerie (op. cit.). Ad essa ci atterremo, con minime rivisitazioni e integrazioni. Per chi non abbia modo di approfondire, valga la schematizzazione che ne abbiamo ricavato: weird è l’inquietudine prodotta da una presenza fuori-posto (ciò che implica la violazione o la negazione di un ordine), mentre eerie è il senso di irrequietudine che ci coglie davanti ad una situazione (o ad un luogo) nella quale dovrebbe esserci qualcosa e invece non c’è nulla, o nella quale non dovrebbe esserci nulla e invece c’è qualcosa.

[8] Sebbene l’analisi di un’opera musicale rappresenti un compito esegetico estremo (non esprimendo la musica significati circoscrivibili e non utilizzando unità concrete di senso) esistono compositori, generi e opere che possono essere definiti ‘eerie’ senza ricorrere a eccessive forzature interpretative: è a nostro avviso il caso della cosiddetta Kosmische Musik e di autori come Klaus Schulze e i primissimi Tangerine Dream. Lo stesso si può affermare a proposito di certa musica elettronica realizzata per film e videogiochi (come quella del compositore americano Disasterpeace, moniker di Richard Vreeland, autore tra l’altro della colonna sonora originale del film horror It follows).

[9] G. Bachelard, La poetica dello spazio, Dedalo (Bari) 2006, p. 218.

[10] Per un approfondimento si veda il nostro: L. Lasagna, Neoliberismo, rivoluzione digitale e morte del futuro. Appunti per una lettura di Realismo Capitalista di Mark Fisher, in "Kasparhauser", 20 giugno 2019.

[11] S. Zizek, Op. cit. , p. 5.

[12] Ibidem.

[13] Ibid. , p. 6.

[14] Ibid. , p. 7.

[15] Tre ordini di simulacri, in J. Baudrillard, Cyberfilosofia, Mimesis (Milano) 2010, pp. 7-17.

[16] Ibid. , p. 9.

[17] Ibidem.

[18] Ibid. , p. 10.

[19] Ibid. , p. 11.

[20] Ibid. , p. 25.

[21] Byung-Chul Han, La salvezza del bello, Nottetempo (Milano) 2019, p. 36. Corsivi dell’autore.

[22] Ibid. , p.18.

[23] Ibidem.

[24] La stessa tesi, ci sembra, viene sostenuta da Giuseppe Lippi nel suo contributo introduttivo all’edizione completa dei racconti di H.P. Lovecraft (Paure di oggi e di ieri: Lovecraft e il revival dell'orrore, in H.P. Lovecraft, Tutti i racconti, Mondadori (Milano) 2015). La riflessione di Lippi riguarda i destini del genere horror, ma può tranquillamente essere estesa alla fantascienza, a riprova di quanto i processi di cui ci parliamo rivestano un valore meta-culturale: «Il gusto che è prevalso nell'horror degli ultimi trent'anni — con gli annessi e connessi dell'orrore del corpo e di quello sadiano teorizzati da Clive Barker — ha calato i sentimenti estremi dell'angoscia in una dimensione materica, certo sanguigna. L'anima non si è soltanto reificata [.], ma è si è identificata sempre più con il corpo e meno con la mente [.]: a patto che non si intenda per mente il delirio dei molti psicopatici della narrativa e dello schermo » (Op. cit., p. XVIII).

Credit: Keith Hamshere/Getty Images

|

| |

|

|