Rivista di cultura filosofica

2019

Home

Ricerche

Culture Desk

Ateliers

Chi siamo

Info

|

|

Am Anfang war das Bild..

Didi-Huberman lettore di Warburg [*]

[PRIMA PARTE]

VAI ALLA SECONDA PARTE

di Giuseppe Crivella

21 novembre 2019

1. Mnemosyne. L’atlante e il labirinto...

Perché l’atlante e il labirinto? Su che cosa si regge e che cosa motiva questa congiunzione posta quasi in sordina a sussurrare l’esistenza — forse solo supposta — di una segreta continuità naturale tra i due termini? Non scorre invece fra di essi una marcata ostilità, una inestirpabile repulsione reciproca che li rende antitetici e inconciliabili? O forse a saldarli è una ruvida coincidentia oppositorum che li porta ad orbitare l’uno nelle zone d’assenza dell’altro? Vediamoli un attimo un po’ più da vicino.

Un atlante dovrebbe essere una mappatura dettagliata di vari territori noti, il risultato di un’attenta disamina di determinate regioni geografiche passate in rassegna e rappresentate secondo varie angolature; inoltre un atlante dovrebbe essere un prezioso strumento di conoscenza e riconoscimento, identificazione e orientamento. Esso dovrebbe cioè fungere da sistematico dispositivo tramite cui offrire delle panoramiche tanto generali nell’insieme quanto precise nel dettaglio, nonché scorci di zone specifiche, sintesi possenti e coerenti ottenute incrociando dati eterogenei ma in ultima analisi sempre conciliabili.

Un atlante dunque dovrebbe essere in grado di potenziare le capacità di penetrazione e manipolazione di un pensiero che aspiri a conoscere, inquadrare, dominare un settore del mondo, muovendo da un inventario e da una classificazione ragionati e analitici delle componenti di quel settore preso in esame. Esso dispiega e conferma, chiarisce ed esplicita, raccorda, enumera e istituisce relazioni a distanza; aspira così ad essere una formidabile opera di registrazione calligrafica ove anche le sfaccettature più riposte e minute del reale possono trovarsi proiettate con una fisionomia determinata e stabile.

L’atlante è una sorta di raffinatissima intelaiatura concettuale la cui funzione è quella di articolare un’immagine dettagliata di un ambito del reale esplicitandone le complesse componenti minute al fine di renderlo comprensibile con un colpo d’occhio. Esso è quindi un catalogo di luoghi, cioè una configurazione topografica ottenuta sulla base di un’elencazione ordinata di elementi raccolti in base a delle linee di selezione prestabilite e presentate sotto forma di cristallina e sintetica enunciazione grafica. In tal modo esso è paragonabile ad uno spazio logico filtrato dalle strutture ordinatrici del pensiero, uno spazio materiale sagomato sulle pure dimensioni trasparenti e astratte di uno spazio mentale.

L’atlante traccia confini, pone limiti, segnala frontiere, individua differenze, focalizza discontinuità, fraziona e suddivide ciò che si presenta confusamente, ma al tempo stesso stabilisce nessi, trova similarità costruttive smontando di volta in volta analogie apparenti. Esso è una grande rete logica gettata sull’indistinzione del reale al fine di renderlo permeabile al pensiero, comprensibile o intuibile nei suoi intimi recessi. Con Bachelard potremmo far rientrare l’atlante sotto la categoria di quegli strani artefatti conoscitivi a cui egli riconosce un cosiddetto cogito di strumento [1], capaci cioè di offrire un solido supporto ad una riflessione destinata a sondare la realtà senza infrangere quell’ontologia del plurimo [2] che essa rivela a tutti i livelli.

Ma che succederebbe se d’improvviso una perversa tentazione ci spingesse a utilizzare l’atlante per cartografare un territorio cedevole, paludoso, mutevole ed instabile, metamorfico, strutturato per configurazioni altamente transitorie, intimamente ambigue, al cui interno si disegnano ogni volta da capo tenui e evanescenti frontiere di caos estese a perdita d’occhio?

Che accadrebbe se improvvisamente l’atlante fosse chiamato a riflettere tale imprevedibile sequenza di cedimenti continui, di crolli minimi ma simultanei, i quali ne scompaginano reiteratamente le placide organizzazioni di superficie, le ben calibrate e congegnate regolazioni tra elementi costitutivi? Ecco l’atlante, percorso da una vicissitudine informe di passaggi illogici e tentacolari, diventare un’onda lunga di ripercosse fratturazioni locali, una dissestata e contorta vertigine orizzontale che lo scompagina senza posa. Esso non è più una distesa di armoniche equivalenze, ma piuttosto si rivela quale travagliata superficie di increspate evanescenze inquiete che dirottano lo sguardo posato su di esso verso una fluida dispersione di collisioni lentissime ma inevitabili.

L’atlante precipita in un rovinio solitario di coordinate senza più alcun rapporto reciproco, piomba senza possibilità di recupero nelle disgiunzioni mute di uno spazio rappresentativo che ha perso ogni rinvio al di fuori dei propri innumerevoli collassi strutturali. Infinitamente ripiegato su se stesso, l’atlante si tramuta in un vibratile cumulo di ruderi che non presentano più alcuna immagine riconoscibile, ma senza requie cambiano fattezze sotto la spinta di profonde forze di tranquilla devastazione, come provenienti da un altrove del tempo, sito della pura immaterialità senza passato sempre intessuta però nella carne del presente.

Il segno chiaro di direzioni certe si fa traccia, sfocato segnacolo di un tragitto perplesso, irto di smarrimenti e depistaggi, continuamente minacciato dalla sorda ambiguità di indizi disseminati come le impronte d’un passaggio solo congetturale. L’atlante svela ora la propria natura, forse la propria misteriosa e perversa vocazione al labirinto, alla dissipazione dei sensi e alla dispersione dei segni. In esso è venuta a mancare innanzitutto la logica unitaria di conformazione permeante ogni sua parte; le logiche ora sono plurali e non coordinabili, difformi, conflittuali, ad altissima deperibilità, lasciano d’improvviso delle zone scoperte mentre altrove s’addensano polemicamente l’una sull’altra, l’una contro l’altra.

Il labirinto è allora l’anima nera dell’atlante; esso è forse il sottile volto d’ombra che lo abita e lo assedia fin dalle prime embrionali strutturazioni. O forse il labirinto è solo l’altro nome dell’atlante, il suo verso: là dove il secondo tende ad eliminare ogni dubbio, il primo interviene a moltiplicare follemente quelle stesse incertezze, portandole fino al limite estremo di un pensiero che non riesce più a spostarsi secondo una linea esatta e prende così a ruotare su se stesso, descrivendo dei cerchi concentrici sempre più dilatati all’interno dei quali il movimento spasmodico di ampliamento coincide assurdamente col livello massimo di immobilità.

Ma forse l’atlante e il labirinto sono solo le due versioni di una stessa esperienza, o meglio, degli eventi simmetrici e inversi che senza preavviso e in modo inconsulto investono di concerto una medesima esperienza, come un lieve sisma che porti delicati sfaceli dove prima dominava una grazia apollinea, fratture e dissezioni dove prima non v’era che una limpida distesa d’ordine, un furioso oblio al posto d’una anteriore mappatura della memoria.

O, semplicemente, il labirinto è al tempo stesso l’origine e il culmine dell’atlante, il punto germinale di quest’ultimo colto nel momento schizoide del suo amorfo delinearsi secondo traiettorie di organizzazione ancora tutte da stabilirsi e il suo frangente conclusivo, l’atto finale in cui l’ordine assoluto e totalizzante da esso perseguito e ottenuto non riesce più a contenere le sottili tensioni interne che lo solcano e dunque non può che coincidere paradossalmente con la forma più destrutturata di rappresentazione.

Certo, stabilire a posteriori dove inizi l’uno e finisca l’altro è impresa ardua. La relazione intestina che intercorre tra atlante e labirinto, fondendoli quasi in una gemellarità siamese, rende impossibile intercettare con nettezza le linee di raccordo tra i due, così che la dinamica di trapassi e capovolgimenti reciproci dall’uno all’altro è assolutamente inscritta nella loro anomala connaturalità.

Essi dunque sembrano svolgersi (e avvolgersi) l’uno sull’altro (l’uno nell’altro) come lungo un invisibile nastro di Möbius, seguendo il quale incessantemente siamo rimandati dalle astratte geometrie di calibrate formalizzazioni logiche del primo alle nodose effervescenze di baluginanti lembi immaginari che non smettono mai di squadernare davanti ai nostri occhi un sussultorio spettacolo di insabbiate e febbrili fenomenologie del liminare.

Probabilmente nessuno più di Aby Warburg ha saputo muoversi sull’orizzonte franante che sigilla e confonde questi due spazi anodini e sfumati, refrattari e remoti nella loro solidale difformità e infinitamente confluenti verso un medesimo punto di incontro/scontro.

Nessuno più di lui ha deliberatamente scelto di situare il proprio pensiero — e il proprio sguardo — nella tumultuosa terra di nessuno che fa da tramite momentaneo tra il freddo rigore che dovrebbe caratterizzare l’atlante e la ribollente massa del labirinto, nel tentativo di mettere a fuoco un dispositivo di lettura e scandaglio che sia simultaneamente in grado di fluidificare le raggelate compagini del primo senza paralizzare le magmatiche spinte del secondo.

Sotto il suo sguardo quindi atlante e labirinto si scoprono paradossalmente e proficuamente affini, anzi decisamente coestensivi, serrati quasi l’uno all’altro da un’esatta congruenza logica che fa del loro esplosivo dissidio la regola stessa si trasformazione, la quale permette di passare dal primo al secondo in uno scivolamento lieto e tempestoso che tramuta ogni ben delineata identità formale nel sinistro infiammarsi di geroglifici chiamati ad esprimere il travolgente linguaggio della vita in movimento [3].

Aby Warburg attraversa entrambi, solitario e notturno, in tutto simile forse nelle movenze, nelle esitazioni, nelle peregrinazioni, nelle soste e negli slanci al K. del Castello kafkiano, agrimensore d’un territorio incircoscrivibile, ignoto, probabilmente addirittura assente o introvabile, in ogni caso collocato in tutta la sua irreale estensione prima di ogni possibilità di misurazione.

Alla luce di ciò Aby Warburg sempre più si profila ai nostri occhi come agrimensore di uno spazio immaginario, agrimensore kafkiano delle infinite latitudini d’espansione e ripiegamento che l’immagine, ogni immagine, evoca e suscita, provoca e secerne a partire dal suo centro assente, a sua volta secreta e provocata, evocata e suscitata come da un imponderabile e interminabile sottosuolo di immagini che non cessano di sprofondare su se stesse facendo emergere solo livide vestigia isolate.

In tal senso allora egli è forse stato il più ardito e tenace abitatore d’una impercettibile ed erratica soglia, verticale e fratturata, sempre dislocata rispetto alla propria prevedibile ubicazione in un pulviscolo di punti incongrui e fugaci, il cui turbinoso movimento sembra tratteggiare sempre una nuova figura effimera e abbagliante, volto o paesaggio, ninfa o Maddalena, menade o madonna, demone o genio, nella cui esitazione il pensiero ogni volta da capo non può non imparare a riallineare il proprio sguardo sulle cose, e in particolare su quegli strani oggetti del mondo che sono le immagini.

Con Warburg accediamo in uno strano intrico di percettologia e archeologia, fenomenologia minuta (e forse asistematica) coniugata di concerto con una riflessione sullo sguardo che non tocca questa volta soltanto il nostro modo di aprirci sull’incessante manifestarsi del mondo ma coinvolge in maniera radicale il nostro stresso vivere in un mondo di immagini la cui fosca eloquenza attraversa il tempo narrandoci le traversie di una memoria geologica che non smette di inquietare il nostro pensiero. Questo oscilla tra l’oblio inconsapevole e il ricordo meccanico, tra un passato spesso fluttuante al di sotto delle nostre coscienti apprensioni percettive e un presente assediato da ritorni e sopravvivenze, i cui punti d’origine e provenienza sovente risultano legati a aggrovigliati sostrati di sapere del tutto difformi rispetto alla artefatta evidenza apollinea con cui noi siamo soliti recepirli e interpretarli.

Ricorrendo a una fortunata e felice espressione di Giorgio Agamben diremo che Warburg è forse a tutt’oggi ancora il teorico di una scienza senza nome, […] in cui le immagini […] sono realtà storiche, inserite in un processo di trasmissione della cultura [4], trasmissione che tuttavia bisogna sempre da capo tentare di disfare ripercorrendola quasi a contrario al fine di farne emergere gli impliciti presupposti dalla cui messa in luce ripartire per una riconsiderazione più ampia e approfondita. Ma perché parlare di una scienza senza nome? Perché attorno alla figura di Warburg si addensano sempre numerose perplessità e assillanti interrogativi per quanto riguarda la sua legittima collocazione all’interno dei vari ambiti disciplinari che segmentano, anche in modo piuttosto capillare, il nostro sapere?

La risposta è tutt’altro che semplice. Warburg, come afferma Didi-Huberman, è innanzitutto il padre fantasmatico dell’iconologia [5], di quella scienza, di quella disciplina che noi abbiamo visto teorizzata da Panofosky [6], ma che in realtà era nata con caratteri completamente difformi da come poi verrà a delinearsi [7]. La prima grande difficoltà che incontriamo quindi nell’accostarci a Warburg è quella di non confondere il suo modo di affrontare e mettere in pratica l’arsenale iconologico con le modalità che poi prevarranno presso i suoi continuatori o epigoni, più o meno aderenti alle intenzioni e alle linee teoriche accennate da Warburg.

Ma soprattutto egli ha sempre contestato il “modello naturale” di nascita, vita, morte, grandezza e decadenza dell’arte dominante nell’ambito della principali storicizzazioni a lui precedenti — modello praticamente immutato e incontrastato da Vasari e Winckelmann [8] — opponendogli

un modello culturale […] in cui i tempi non erano più ricalcati su stadi biomorfici, ma si esprimevano per strati, blocchi ibridi, rizomi, complessità specifiche e fini sempre aggirati. Al modello ideale delle «rinascite», delle «buone imitazioni» e delle «serene bellezze» antiche, Warburg sostituiva un modello fantasmale della storia, un modello in cui i tempi non erano più ricalcati sulla trasmissione accademica dei saperi, ma si esprimevano per assilli, «sopravvivenze», rimanenze, «ritornanze» delle forme — cioè per non-saperi, per impensati, per inconsci del tempo. In ultima analisi, il modello fantasmale […] era un modello psichico, in quanto il punto di vista psichico sarebbe un non ritorno al punto di vista dell’Ideale, ma la possibilità stessa della sua scomposizione teorica. Si trattava quindi di un modello sintomale, in cui il divenire delle forme doveva essere analizzato come un insieme di processi tensivi: tesi, per esempio, tra volontà di identificazione e vincolo di alterazione, purificazione ibridazione, normale e patologico, ordine e caos, tratti di evidenza e tratti di impensato [9].

Ma che cos’è un modello sintomale? Perché opporre al paradigma naturale di Vasari e Winckelmann un approccio alla storia dell’arte che attinga le proprie metodologie d’analisi e scomposizione da un campo di studi così remoto come quello psicopatologico?

2. Per una storia intima delle immagini...

In effetti è possibile comprendere la strana (ri)fondazione warburghiana del problema della storia dell’arte soltanto se ci si concentra innanzitutto sullo statuto ibrido che nella sua riflessione aveva assunto l’immagine. Per lui questa era in primis un teatro cristallizzato di sedimentazioni — storiche, antropologiche, psicologiche — che richiedono in ogni istante di essere riattivate e rifunzionalizzate all’interno della lettura che se ne sta dando. L’immagine inoltre è un campo in tensione di movimenti e rapporti, filiazioni e trasferimenti equivoci, multipolari, instabili, sfocati e latenti che la strutturano e la attraversano caricandola di una intensa dinamica interna, la quale non smette di trans-lavorarla [10] secondo una sorta di energetica inconscia e pulsionale, pullulante, potremmo dire, di ritornanze fantasmali presenti dinanzi a noi solo sotto forma di tracce.

L’immagine ci pone dinanzi ad un tempo complesso, ad un fitto plesso di nodi cronologici che si impongono al nostro sguardo costringendolo ad un affondo analitico che forse prima di Warburg non era mai stato tentato. In tal senso l’immagine non è più semplicemente una rappresentazione incaricata di riprodurre uno o più aspetti del mondo; essa viene a determinarsi come una sorta di immenso archivio ove si trova depositata un’enorme quantità di informazioni eterogenee, per la cui decriptazione non è più sufficiente l’utilizzo della strumentazione settoriale della storia dell’arte, o dell’analisi stilistica. Essa reclama un ingente ampliamento filosofico o, per dirlo con le parole di Warburg stesso, eine metodische Grenzerweiterung unserer Kunstwissenschaft [11].

L’immagine apre la storia perché riesce ad aprire il pensiero su se stesso, sulle proprie procedure di assimilazione e di messa in forma, di metabolizzazione e espressione (Ausdruck), di combinazione e coordinazione incrociata di elementi tra loro profondamente discordi. L’immagine genera se stessa a partire da un’orchestrazione polifonica del disomogeneo; in essa convergono polemicamente apporti e influssi che solcano il tempo, declinandosi polemicamente con ciò che sembra contestarli, metterli in crisi, condannarli al silenzio e all’oblio, trasformandosi in un Denkraum, spazio di pensiero, di pensieri condotti lungo un disorientamento calcolato, spazio di questioni e problematizzazioni che non ammettono chiusure teoriche definitive o predeterminate, ma anche spazio di dissotteramenti ove far venire alla luce tutta una sconnessa geologia di sedimentazioni e stratificazioni allineate lungo una matrice fisiologicamente aporetica.

L’iconologia warburghiana non può assolutamente essere racchiusa all’interno della rigida architettura concettuale tematizzata da Panofsky. Essa pratica l’esplosione e lo spostamento, non cerca la continuità tra i fenomeni ma lo scivolamento continuo delle loro configurazioni di superficie, sottoposti ad un incessante lavoro di scomposizione e ricomposizione secondo una moltiplicazione dei punti di vista disposti in modo tale da non arrestare mai i movimenti di terreno e i cambi di direzione e prospettiva a partire dai quali inquadrare l’oggetto in esame.

Molto giustamente Didi-Huberman definisce questa ampia dimensione riflessiva tipica della metodologia warburghiana con la formula di antropologia della cultura [12], capace di spostare, defamiliarizzare e perturbare i canoni acquisiti della storia dell’arte, senza tuttavia disperderla in un’eclettica e ingestibile multidisciplinarietà, ma forse suggerendo una stretta affinità con la più nota archéologie du savoir di Foucault. Nel suo famoso testo del ‘69 il filosofo di Poitiers infatti scrive delle parole che riteniamo essere straordinariamente pertinenti in relazione al tentativo di caratterizzare i principi euristici sottesi al lavoro di Warburg:

[l’analisi archeologica] c’est […] un espace de dissensions multiples: c’est un ensemble d’oppositions différentes dont il faut décrire les niveaux et les rôles. [Elle] lève donc bien le primat d’une contradiction qui a son modèle dans l’affirmation et la négation simultanée d’une seule et même proposition […]. L’étude archéologique est toujours au pluriel: il s’exerce dans une multiplicité de registres, parcourt des interstices et des écarts, a son domaine là où les unités se juxtaposent, se séparent, fixent leurs arêtes, se font face, et dessinent entre elles des espaces blancs [...].

L’horizon auquel s’adresse l’archéologie, ce n’est donc pas une science, une rationalité, une mentalité, une culture; c’est un enchevêtrement d’interpositivités dont les limites et les points de croisements ne peuvent pas être fixés d’un coup. L’archéologie: une analyse comparative qui n’est pas destinée à réduire la diversité des discours et à dessiner l’unité qui doit les totaliser, mais qui est destinée à repartir leur diversité dans des figures différentes. La comparaison archéologique n’a pas un effet unificateur, mais multiplicateur [13].

Archeologia e antropologia sembrano qui saldarsi in una complicità epistemica duttile e innovativa. Il loro intervento congiunto permette infatti di penetrare nel territorio impervio delle immagini con un apparato critico multiforme e disponibile a rettifiche portate in fieri; entrambe nascono da incroci metodologici che non puntano tanto su una semplice ibridazione delle procedure ma sulle risultanze di intrecci euristici messi sempre in fecondo attrito dialettico; in questo senso, ad esempio, si spiega l’attenzione di Warburg per le lezioni e gli scritti di archeologi classici sui contemporanei come von Stradonitz e Adolf Michaelis, di un filologo come Carl Justi che lo inizia a Winckelmann e alla pittura fiamminga, di un antropologo trasversale quale è stato Usener, all’epoca molto apprezzato da vari studiosi e ripetutamente citato anche da Cassirer nella sua Filosofia delle forme simboliche, nonché di storici come Karl Lamprecht e Jakob Burckhardt.

È quindi uno scenario ricco di spunti e variegato quello sullo sfondo del quale Warburg si muove con una sapienza quasi dionisiaca nel percorrere i suoi salti e i suoi arditi spostamenti tematici; uno scenario all’interno del quale ad essere messo a soqquadro è innanzitutto lo statuto temporale dell’immagine, vista ora come un nodo di temporalità implicate e intricate in una densa complessità verticale: il presente dell’immagine è cioè intessuto di passati multipli in seno ai quali gli elementi formali della rappresentazione fungono, se letti secondo una certa prospettiva, da sintomi delle sopravvivenze inquiete che s’agitano sotto di loro e dentro di essi.

Nasce sulla base di queste osservazioni il concetto cardine di molta produzione warburghiana, quello di Nachleben — vita postuma, sopravvivenza — il quale costituisce il terminale critico capace di operare all’interno dell’immagine come una realtà d’effrazione [14], il cui intervento sia cioè in grado di portare ad emersione il nodo anacronistico di tempi accavallati e difformi che pulsano al di sotto delle raffigurazioni e delle periodizzazioni di comodo. Esso s’incunea nello sguardo come una riserva d’eterocronie latenti che destrutturano la ferma compattezza del presente inteso come un’attualità piena dell’immagine.

L’immagine così, seppur datata e situata all’altezza di un determinato divenire storico, contiene evidentemente in sé delle difformità cronologiche che ne sfasano e sfalsano continuamente le periodizzazioni. Il Nachleben è esattamente questa fluttuazione di tempi risorgenti, ritornanti, oscillanti tra un ora e un allora stretti in un avvicendamento che non conosce punti di sosta o di equilibrio intermedi. Esso dilata all’interno dello spazio figurale [15] un’area di dispersione e divaricazione nelle cui inarcature una nuova storia e una nuova pratica di lettura inizia ad iscriversi. Il presente è ora una compagine frastagliata e deforme di frammentarie emergenze nel cui limpido specchio qualcosa di remoto lampeggia istantaneamente come uno stanco ma tenace relitto che la corrente del tempo ha riportato per un attimo in superficie, infrangendone la coesa tranquillità e la supposta trasparenza.

Palesi a questo punto risultano le analogie tra una archeologia del Nachleben e l’archeologia del rimosso freudiano: il campo psichico si amplia ad accogliere intere epoche storiche, intere civiltà e culture, così che l’inconscio non è più il deposito di eventi psichici soggettivi ma il vasto mare di una dinamica di rimozioni e ritorni probabilmente priva di confini ed orizzonti definibili. Tale vita postuma delle immagini diviene pertanto lo scenario in cui cogliere in atto ciò che ancora una volta Foucault ha inquadrato come uno dei connotati salienti della sua archeologia, perfettamente trasferibili a quella messa a punto da Warburg:

l’archéologie […] cherche à dénouer tous ces fils que la patience des historiens avait tendus; elle multiplie les différences, brouille les lignes de communication, et s’efforce de rendre les passages plus difficiles. [Tutto questo al fine di] décrire et analyser des phénomènes de continuité, de retour et de répétition: il ne faut pas oublier en effet qu’une règle de formation n’est ni la détermination d’un objet, ni la caractérisation d’un type d’énonciation, ni la forme ou le contenu d’un concept, mais le principe de leur multiplicité et de leur dispersion. L’un de ces éléments — ou plusieurs d’entre eux — peuvent demeurer identique (conserver la même découpe, les mêmes caractéristiques, les mêmes structures), mais appartenir à des systèmes différents de dispersion et relever de lois de formation distinctes […]: il s’agit d’opérer un décentrement qui ne laisse de privilège à aucun centre [16].

L’archeologia del Nachleben ci parla dunque di temporalità complesse, anzi decisamente “perplesse”, conteste cioè in uno spessore di pensiero che sempre da capo deve essere sollecitato nel risvegliare la logica plurale di quegli sfaldamenti alquanto sottili e indistinti nell’ambito dei quali le eterocronie spingono il loro polidimensionale radicamento storico-cronologico. Warburg sa che l’immagine congela i tempi sospendendone lo sviluppo lineare tramite insensibili naufragi, i cui resti e frantumi continuano a fluttuare alla deriva di una coesistenza orizzontale e sepolta se non di tutte le epoche, sicuramente di vari plessi cronologici scardinati dall’asse del loro divenire, per essere rimontati in una sincronia paradossale e inaspettata, che non ammette distanze incolmabili o antinomie insanabili.

Se pertanto il parallelismo da noi più volte proposto tra Warburg e Foucault ha una sua legittimità profonda e una sua coerenza intrinseca, è perché la dispersione chiede di essere riconsiderata secondo un nuovo modulo di pensiero: se è vero che essa da un lato moltiplica le discontinuità, dall’altro essa ricrea delle linee temporali che a raggiera sono in grado di convocare simultaneamente matrici di sviluppo e assimilazione solitamente ritenute reciprocamente repulsive; la dispersione non lavora disfacendo la storia, ma opera disfacendo il lavoro degli storici alla luce di un concetto di divenire storico diverso, più ampio, più articolato e meno legato alle categorie della semplice relazione di successione e continuità.

In tal senso l’immagine non è soltanto un’esibizione di forme, ma anche un racconto di forze che innervano una stratificata pluralità di forme soggette a trasformazioni molteplici e imprevedibili, tutte più che legittime nonostante la difficoltà di leggerle secondo una precisa linea di evoluzione.

Grazie a questo nuovo impianto metodologico — che Warburg trovava presso grandi autori come Jakob Burckhardt e Heinrich Wölfflin — a deflagrare in un pulviscolo di singolarità è innanzitutto il concetto di “storia sintetica”: è necessario zerlegen, decomporre, ricorrendo a un’analisi infinita delle singolarità a volte addirittura palesemente forcluse dalle grandi ricostruzioni sistematiche.

È impossibile non leggere già in queste poche righe un attacco diretto a quella nozione di Kunstwollen che Riegl e Panofsky teorizzeranno a cavallo tra gli anni ‘10 e gli anni ‘20 del XX secolo. Per Warburg non si dà assolutamente la possibilità di identificare uno stile organico proprio di una data epoca; i segmenti temporali con cui suddividiamo la storia e riconosciamo le epoche hanno sì una loro specifica caratterizzazione stilistica, data però unicamente dalla loro radicale impurità, dal fatto cioè che in esse si trova ciò che Warburg, intorno agli anni venti, definisce eine Mischung heterogener Elemente [17], implicante una sottile e costante dialettica di tensioni e compromessi, conflitti e concordanze culminanti spesso nella costituzione di ein rätselhafter Organismus [18].

Sopravvivenze, resti vitali (lebensfähige Reste), anacronismi si delineano da subito come le coordinate del Nachleben: esso infatti è fecondo per la ricerca in quanto preclude immediatamente ogni possibilità di sovrapporlo a qualsiasi tipo di periodizzazione storica precedentemente utilizzata. Esso scombina queste ultime, incarna e provoca un mirato e volontario disorientamento in esse, è una nozione astutamente trasversale ad ogni taglio cronologico. Esso descrive un altro tempo, apre la storia rendendola una memoria in ebollizione, un campo di relazioni e rimandi fitto di interconnesioni latenti ma vigorose, una sorta di astratta sfera di indeterminazioni non solo cronologiche, ma anche antropologiche, culturali, iconologiche e quindi formali.

Il passato diventa incoativo, da esso si generano delle traiettorie vorticose di ricostruzioni storiche e periodizzazioni che si muovono all’interno di memorie aggrovigliate: il Nachleben modifica così in profondità il nostro concetto di tradizione sottolineando quanto ai processi di semplice trasmissione di un pattern figurativo debbano assolutamente subentrare procedure ricalcate sulla nozione di trasformazione, di morfogenesi, di alterazione figurale delle forme in gioco.

Influenze e permanenze, intrecci e variazioni scandiscono questa nuova storia declinata al plurale, in cui una certa ricorsività di elementi e tratti, dettagli e strutture diventa il segno, ancora tutto da decriptare, di contagi intellettuali a lunghissimo raggio, spesso tanto incalcolabili quanto ineludibili, che si condizionano a vicenda — vorremmo dire, con un neologismo un po’ forzato, si “interfecondano” — in una ibridazione costante e sfumata, inconscia e dinamica, la quale sovente fa apparire l’immagine come un perpetuo prodotto in formazione, connotato da una attenta equilibratura di contrasti e affinità.

L’archeologia del sapere di stampo foucaultiano e l’antropologia della cultura di matrice warburghiana di saldano in una possente configurazione epistemica che va a toccare e a smuovere dalle fondamenta ciò che per secoli ha rappresentato l’immobile e inalterabile sfondo di ogni discorso umano: la storia.

Sottratta innanzitutto a ogni seduzione o infatuazione di ascendenza hegeliana, liberata dalle ipostasi del più trito idealismo, essa viene riletta ora come un immenso spazio aperto di palpitazioni e scomparse, ove il tempo — con la sua comoda e presunta linearità evolutiva — non è più adibito a elemento-guida della riflessione, ma diventa anch’esso un dato della riflessione sottoposto ad inappagata rimessa in discussione.

Il Nachleben è una struttura intensamente (auto)destrutturante: il tempo, in esso, pur colto ancora nel suo fisiologico divenire, sembra a volte sospendersi e dilatarsi in una durata non più semplicemente rettilinea, ma polimorfa e tentacolare, quasi spiraliforme, orientata secondo il modello di una deforme circolarità che non cessa di svolgersi pur tornando ogni volta al proprio (momentaneo e ipotetico) punto di partenza reiteratamente spostato, spodestato dalla sua presunta collocazione naturale.

La memoria diventa una lacunosa radura di dimenticanze intermittenti e transitorie: ciò che in essa svanisce s’occulta per frangenti oscuri e brillanti, riaffiorando poi senza preavviso in un altrove imponderabile e imprevedibile. La storia, in ultimo, s’avviluppa in se stessa e al tempo stesso procede facendo del passato una sorta di eco differita di ciò che il futuro ha in serbo in modo ancora embrionale, mentre il presente dell’immagine si frastaglia in un gioco di riflessi e riverberi nel cui assorto ricamo la rappresentazione cessa d’essere un facile strumento di messa in mostra per trasformarsi in un perverso argine di diffrazioni incrociate e scomposte da quella rarefatta sismografia di tempi in movimento [19] che forse è il lascito più importante del pensiero warburghiano.

Geologia e cronologia sono i due campi chiamati in causa dalla definizione appena proposta, quasi a suggerire l’esistenza di una sintomatologia del tempo fatta di latenze e crisi, tensioni e resistenze che all’interno della storia e della cultura assumono spesso la forma di onde, immense onde d’urto sotterranee, le quali non possono che sommuovere nervosamente e radicalmente gli strati di memoria. Mnemische Wellen chiamava Warburg questi fenomeni, onde mnestiche portatrici di una lunga turbolenza cronologica in seno alla quale sfolgorano improvvisi e segreti dei movimenti invisibili, dei tracciati di energie sepolte, delle dinamiche frammentarie in grado di aprire il tempo inerte dell’immagine per farvi affiorare tutta una sedimentazione di durate smarrite e confuse.

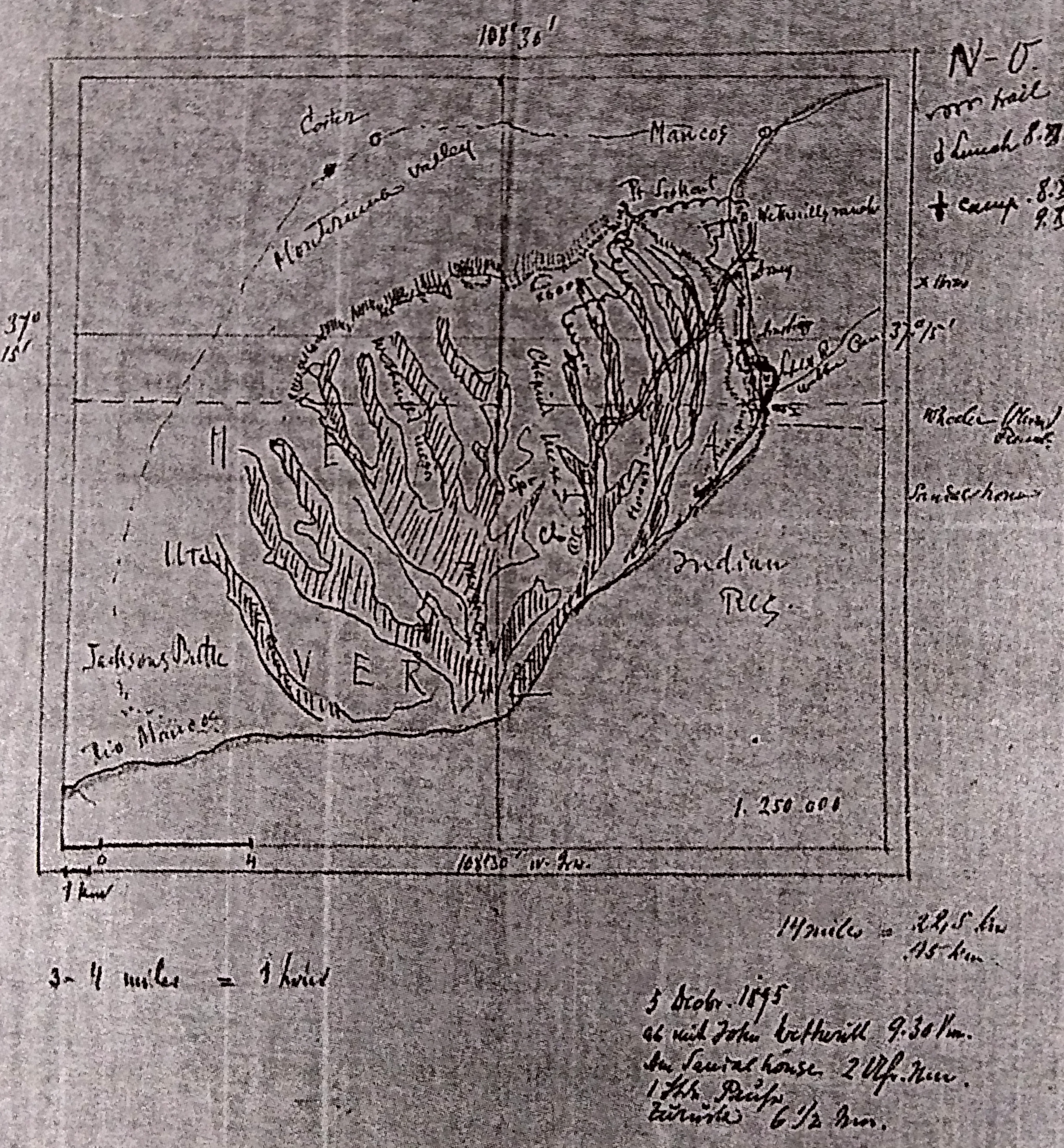

Si tratta di una sorta di incorporazione geologica prodottasi nell’immagine che al tempo stesso è una incorporazione genealogica e fantasmale, un’anomala coesistenza di dimensioni anacroniche — cioè di tempi sovrapposti — che Warburg utilizzerà quale raffinato strumento concettuale per tutto l’arco della sua carriera di studioso anti-accademico, ma la cui prima intuizione probabilmente si trova in un disegno a matita e inchiostro del 5 dicembre del 1895, tratto da un fascicolo di carte intitolato America, in cui una sovradeterminazione spaziale e una sovradeterminazione temporale si saldano a formare un tracciato grafico che

somiglia quasi a un labirinto o a un tessuto bronchiale, una sorta di percorso obbligato nell’angoscia di uno spazio esterno o nella fobia di uno spazio interno. Ma, soprattutto, rintraccia la sovrapposizione […] di due ritmi o di due regni del tempo: da un parte la carta rappresenta […] il risultato di una durata immensa, che è quella del lavoro geologico. Ogni tratto, ogni rilievo, ogni vena corrisponde al corso di un fiume infinitamente lento, quello delle erosioni, attraversato […] da episodi sismici o vulcanici di numero imprecisato. Dall’altra parte il disegno […] registra il tempo microscopico del suo stesso percorso, per quanto lungo gli sia sembrato: le soste, i bivacchi, e persino i luoghi dei pasti: il disegno è anacronico per il semplice fatto che unisce su un medesimo piano di iscrizione il tempo personale, quasi aneddotico, di un’escursione su piccola scala e il tempo impersonale, gigantesco, di un’erosione su ampia scala [20].

Nell’immagine appena vista si deposita un tempo sdoppiato, forse addirittura un tempo molteplice, costituito da momenti rescissi da una qualsiasi continuità e raccordati per faglie e soglie di frattura, disposizioni discontinue ed eterogenee che tuttavia non smettono di operare l’una sull’altra attraverso ciò che potremmo chiamare una sfaccettata e proteiforme actio in distans.

Siamo in presenza di una geologia, di una genealogia, ma anche di una rarefatta psicologia delle immagini e delle forme inconsce che in esse si innervano per sopravvivenze e sopravvenienze e in cui i punti dello spazio grafico costituiscono zone di paradossali condensazioni. In esse s’interrano le contraddizioni delle figure attraverso oscure e instabili formazioni di compromesso: l’immagine è ora un groviglio mobile di altre immagini ad essa soggiacenti e in essa affioranti mediante un astratto e congelato vortice di energie interrelate in quella che Warburg stesso chiamava eine Mischung heterogener Elemente [21], la quale riesce a trasformare l’oggetto rappresentato in una fluida trama di tensioni e contrazioni dialettiche esprimenti forze intrinsecamente contrastanti fra di loro e dunque del tutto indocili rispetto ad ogni schematizzazione cristallina.

La temporalità si fa esplosiva e violenta, lacerante e trasversale, inconscia e profonda; ma soprattutto esse penetra e permea tutto il materiale plastico tramite cui si estrinseca facendo subire ad esso delle metamorfosi continue ed irregolari, trasformandolo cioè in una memoria grafica di tracce ed accidenti indistruttibili seppur attentamente insabbiati e perpetuati dai vettori tenaci di un oblio sempre pulsante per quanto possa essere celato, perennemente in attesa di riattivazione nella sua spettralità sopravvivente.

La plastische Kraft è quindi un deposito di formazioni prossime al tracollo figurale, ma stranamente tenute in equilibrio e rese coerenti proprio da questa tendenza alla informitas [22]; essa non punta a sublimarsi nel bello, nell’apollineo, nella lucida trasparenza di una forma definita e compiuta, ma anzi cova e sviluppa conflitti intestini tra apporti diversi e contraddittori; in essa non vi è sintesi ma frizione, metamorfosi che sembrano procrastinarsi, forse dilatarsi, fino allo sfinimento grafico di quella stessa forza fatta di impulsi e pressioni mai esaurite, le quali giungono a spezzare e “deturpare” la figura secondo una logica delicatamente distruttiva e dolcemente aberrante.

La storia quindi si agita e si muove, si differenzia in una fantasia di crisi e sospensioni, latenze e rotture, recuperi e ritorni, sismi e duttilità propri di una plasticità qui fluente e là fragile, ora serpentina, ora minerale. Il Nachleben offre così la formulazione dinamica, specifica, storica di un tempo sintomale, caratterizzante la ritmicità tipica di un evento di sopravvivenze in cui l’effrazione dell’Ora e la risalita del trascorso sono annodati da una movimentata sintassi di tempi e contrattempi, colpi e contraccolpi che rendono l’immagine un ambito di oblique transizioni, paradossali scambi, passaggi inaspettati tra un presente tramato d’oblio e distanze e un passato propulsivamente prossimo a deflagrare in un lacerato originarsi di rimemorazioni a diversa gittata.

Antico e attuale sono ora i termini che fanno problema, i loro rapporti non si giocano più soltanto su una linea cronologica [Zeitlinie] che li pone in successione facendo derivare il secondo dal primo. Warburg scopre che le radici del presente nell’antico sono multiple, intrecciate, filamentose, reticolari, ora visibili, ora sotterranee, a volte fossilizzate, altre volte animate da una intensa germinazione. Nasce così quella singolarissima etimologia figurale che trova nella nozione di Dynamogramm [23] la sua realizzazione più compiuta.

NOTE

[*] Questo scritto è il frutto della rielaborazione del testo di una conferenza tenuta dall’autore presso il CESI di Bucarest in occasione di un convegno internazionale organizzato in collaborazione con gli Atenei di Parigi e Ginevra, 11-12 dicembre 2016 Nouveaux régimes de la figure, sous la direction de L. Marin et A. Diaconu.

[1]. G. Bachelard, L’attività razionalista nella fisica contemporanea, ed it a cura di F. Bonicalzi, Jaca Book, Milano, 1974, p. 45.

[2]. Ivi, p. 95.

[3]. A. Warburg, La rinascita del paganesimo antico. Contributi alla storia della cultura , saggi raccolti da G. Bing, La Nuova Italia, Firenze, 1980, p. 176.

[4]. G. Agamben, La potenza del pensiero, ed. Neri Pozza, Vicenza, 2005, p. 127 e 150.

[5]. G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte, ed. it. a cura di A. Serra, Bollati Boringhieri, Torino, 2006, p. 31. Da ora sempre abbreviato con II seguito dal numero di pagina.

[6]. Cfr. E. Panofsky, Studi di iconologia, ed. it. a cura di Giovanni Previtali e Renato Pedio, Einaudi, Torino, 1999, pp. 3-5 nonché pp. 16-17.

[7]. Su questo cfr. E. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, ed. it. a cura di A. Dal Lago e P. A. Rovatti, Feltrinelli, Milano 2003. Tuttavia condividiamo in pieno le numerose perplessità che solleva Settis in relazione a una presunta continuità di vedute tra Warburg e Gombrich-Panofsky: S. Settis, Aby Warburg. Il demone della forma, in Engramma http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=139. Cfr. inoltre C. Ginzburg, Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino 1986, pp. 29-206. Del tutto inattendibile risulta ormai la ricostruzione di Cieri Via che non si preoccupa in alcun modo di sottolineare le forzature interpretative operate sul pensiero di Warburg da parte dei suoi continuatori: C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto. Per una storia del pensiero iconologico, Carocci, Milano 2008, in relazione a ciò cfr. ancora II, pp. 87-97, sezione intitolata non a caso L’esorcismo del Nachleben: Gombrich e Panofsky.

[8]. Per quanto riguarda una precisa caratterizzazione di tale modello naturale cfr. II, pp. 13-27 e G. Didi-Huberman, Devant l’image. Questions posées aux fins d’une histoire de l’art, éd. Minuit, Paris 1990, pp. 32-64.

[9]. II, pp. 29-30.

[10]. Rimandiamo qui naturalmente al lemma freudiano, soprattutto nell’accezione lyotardiana, cfr. J-F Lyotard, Discours, Figure, éd. Klincksieck, Paris 1978, pp. 239-260.

[11]. II, p. 39.

[12]. Ivi, p. 43.

[13]. M. Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969, pp. 201-209.

[14]. II, p. 59.

[15]. Sull’uso di /figurale/ in relazione a Warburg cfr. G. Crivella, Carl Einstein, George Bataille, Aby Warburg. Pour une archéologie du figural, in L. Marin, A. Diaconu, Usages de la figure, régimes de figuration, éd. Université de Bucarest, Bucarest, 2017, pp. 55-66.

[16]. M. Foucault, L’archéologie..., pp. 247-268.

[17]. II, p. 78. Da qui anche il motivo per cui Warburg intorno agli anni ‘20 inizia a parlare dell’immagine come un Denkraum, uno spazio del pensiero ove vedere all’opera vari modelli di energia, cfr. A. Warburg, Per monstra ad sphaeram, a cura di D. Stimilli e C. Wedepohl, Abscondita, Milano 2014, pp. 26 e 49-55

[18]. II.

[19]. Ivi, p. 111.

[20]. Ivi, p. 127. Disegno a matita e inchiostro di Warburg intitolato Mesa verde, tratto da un fascicolo di carte recante come indicazione America (1894-1897). The Warburg Institute Archive, London.

[21]. Ivi, p. 135. Non è un caso che, approfondendo questa linea di ricerca, Warburg in un testo scritto appena quattro anni prima di morire introdurrà la formula di ikonologische Schichtung, cfr. A. Warburg, Per monstra ad sphaeram..., p. 65

[22]. Sul concetto di /informitas/ cfr. Agostino, Confessionum Libri Tredecim, Lib. XIII, Chap. III: «priusquam istam informam materiam formares atque distingueres, non erat aliquid, non color, non figura, non corpus, non spiritus? Non tamen omnino nihil: erat quaedam informitas ulla species». Cfr. G. Didi-Huberman, Fra Angelico. Dissemblance et figuration, Flammarion, Paris 1990, soprattutto pp. 74-98.

[23]. In merito al Dymanogramm cfr. A. Warburg, Per monstra ad sphaeram..., pp. 24-25. Un esempio magistrale di Dynamogramm si trova inoltre evocato qualche pagina prima, ove Warburg parla del vento e scrive «il vento, incalcolabile e così difficile da comprendere antropomorficamente nella sua origine, continua dunque ad essere un simbolo della forza, solo che diventa afferrabile e comprensibile per l’uomo nella vela, che lo cattura, e nella barra, che gli consente di mantenere la direzione — dunque ottima combinazione di determinazione di estensione e direzione [Umfangs- und Richtungsbestimmung] per l’uomo che lotta con le forze elementari», p. 13, si tratta della lettera da Kreuzlingen ad Alfred Doren del 31 marzo 1923.

Warburg nella sua biblioteca

|

|